「父子家庭の生活費って毎月どのくらいかかるの」

「一人で子育てしながらお金の管理をするのが不安」

と将来の経済面や仕事と子育ての両立で忙しく、どうやって節約すればいいかわからない状況で困っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、父子家庭の平均的な生活費や上手な節約方法、使える支援制度などをわかりやすく紹介します。

この記事を読んで無理なく家計を管理する方法を知ることで、お金の心配を軽減して子育てに取り組める可能性があります。

- 父子家庭になったばかりで、月々の生活費がどのくらい必要か不安に感じている人

- 現在父子家庭で家計のやりくりに困っており、他の父子家庭の生活費や利用できる支援制度を知りたい人

- 子供の教育費準備や将来の家計管理に不安があり、専門家のアドバイスを求めている父子家庭の父親

内容をまとめると

- 父子家庭では子供の人数に応じて生活費が変動するため、住居費・食費・教育費などの詳しい内訳を把握しておくことで効率的な家計管理につながる可能性がある

- 児童扶養手当や住宅手当などの公的な支援制度をうまく活用することで、毎月の支出を抑え、将来必要になる教育費の準備にも余裕を持てる場合がある

- ただし支援制度の申請方法や家計の見直しには専門的な知識が必要で、一人で全てを判断するのは難しいため、お金の専門家に相談するのがおすすめ

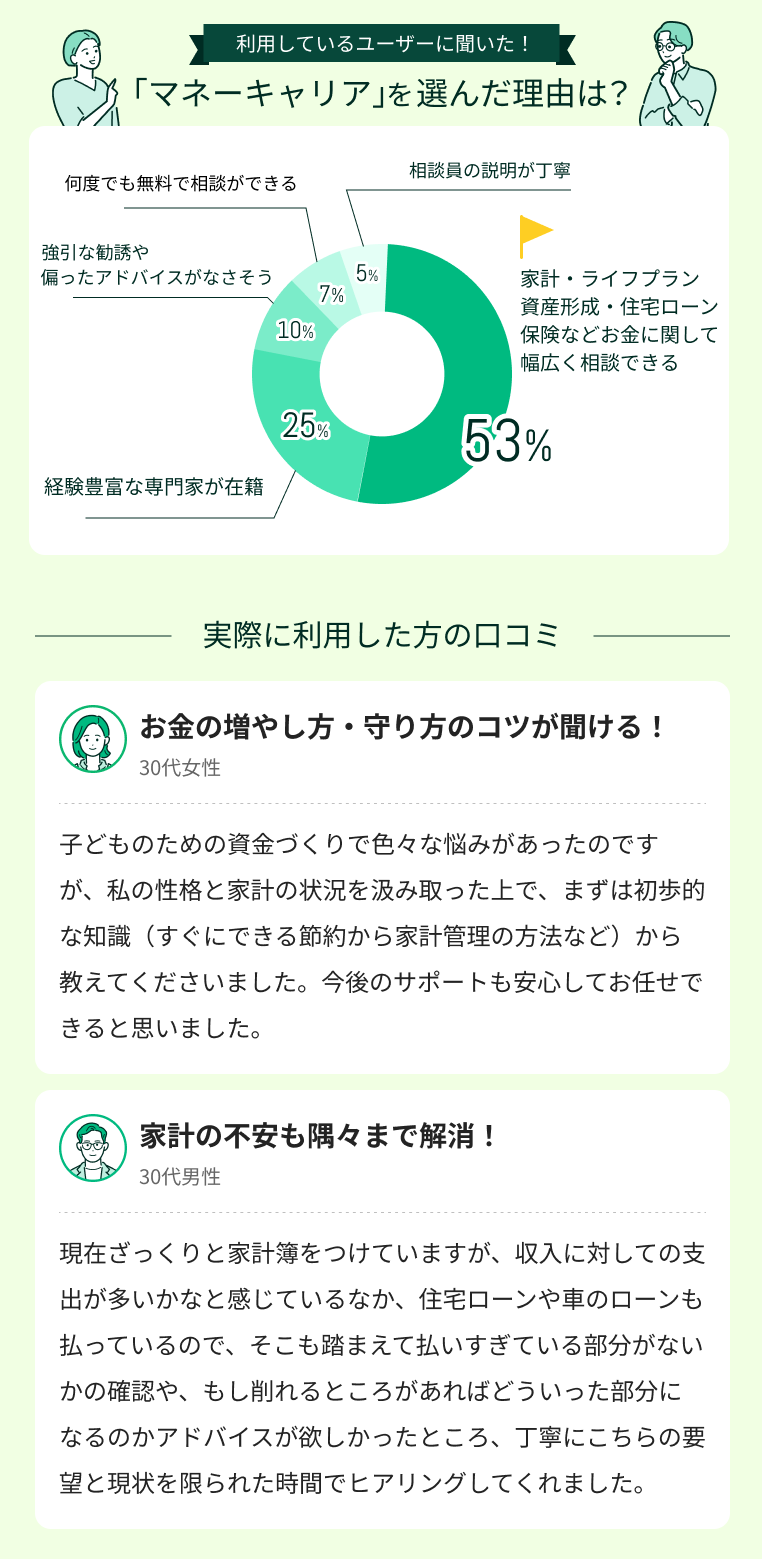

- マネーキャリアなら、相談満足度98.6%で累計10万件以上の実績があり、FP資格を持った専門家が家計の見直しから教育資金の準備まで何度でも無料で相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 父子家庭の生活費の平均額は?子供の人数別に解説

- 子供1人の場合の平均生活費

- 子供2人の場合の平均生活費

- 子供3人の場合の平均生活費

- 父子家庭の生活費の内訳を詳しく解説

- 住居費の平均額

- 食費の平均額

- 光熱費の平均額

- 教育費の平均額

- 医療費と保険料の平均額

- 父子家庭が利用できる支援制度一覧

- 児童扶養手当

- 住宅手当や家賃補助制度

- 医療費助成制度

- 就学援助制度

- 税制優遇措置

- 他の父子家庭の家計の実例を紹介

- 年収300万円台の家計事例

- 年収400万円台の家計事例

- 年収500万円以上の家計事例

- 父子家庭の生活費に関するよくある質問

- 母子家庭と父子家庭で生活費に違いはある?

- 父子家庭の平均年収はどのくらい?

- 生活費が足りない時はどうすればいい?

- 父子家庭で生活費に困った時に使える相談先は?

- 父子家庭の生活費の平均や使える支援制度の紹介まとめ

父子家庭の生活費の平均額は?子供の人数別に解説

父子家庭の場合、父親だけの収入で生活費だけでなく子どもの教育費を貯めていく必要もあるため、金銭的な不安を抱える方は少なくありません。

とくに生活費に関しては子どもの人数によって大きく異なるため、子どもの人数ごとの生活費をまとめてみました。

子供1人の場合の平均生活費

子どもが1人の場合の父子家庭の生活費は約22~24万円です。

大まかな内訳は以下の通りです。

| 項目 | 金額目安 |

|---|---|

| 食費 | 約6~7万円 |

| 住居費 | 約6万円 |

| 光熱費 | 約2.5万円 |

| 教育費 | 約2.5~3万円 |

| その他 | 約5万円 |

食費はスーパーのお弁当や外食など、自炊ではなく購入に頼るケースが多いため高めです。その他の項目には医療費、通信費、娯楽費やお小遣いなどが含まれます。

子供2人の場合の平均生活費

子どもが2人の場合の父子家庭の生活費は約27万~30万円です。

大まかな内訳は以下の通りです。

| 項目 | 金額目安 |

|---|---|

| 食費 | 約8~9万円 |

| 住居費 | 約7万円 |

| 光熱費 | 約3万円 |

| 教育費 | 約5~6万円 |

| その他 | 約5万円 |

子供3人の場合の平均生活費

子どもが3人の場合の父子家庭の生活費は約33万~37万円です。

大まかな内訳は以下の通りです。

| 項目 | 金額目安 |

|---|---|

| 食費 | 約10~11万円 |

| 住居費 | 約8万円 |

| 光熱費 | 約3.5万円 |

| 教育費 | 約7~8万円 |

| その他 | 約6万円 |

父子家庭の生活費の内訳を詳しく解説

父子家庭の生活費は子どもの人数によっても大きく変わりますが、子どもが1~2人の場合を想定した平均的な生活費の内訳をそれぞれ詳しく解説していきます。

住居費の平均額

父子家庭の住居費平均は約6~7万円で、賃貸ではなく住宅ローンとして住居費がかかっているケースも珍しくありません。

とくに父子家庭の場合は母子家庭と比べて収入が多い世帯が多く、離婚等で父子家庭になった場合でもすでに住宅購入をしているケースもあるため、少し高めの平均額といえます。

ただし、2~3人での生活を考えると賃貸で十分なケースも多く、地方在住で賃貸の場合であればもっと住居費を抑えられる可能性もあります。

食費の平均額

父子家庭の食費平均は7~8万円で、他の費用と比べて子どもの人数の影響を受けやすい項目です。

また、父子家庭は一般的な家庭や母子家庭と比べて食費が高めになる傾向があります。父親が仕事で忙しく、自炊が難しいため、外食や総菜・弁当の購入が増えるためです。

子どもの成長につれて食費は増加するのが一般的なため、生活が厳しいと感じる場合は休日にまとめて調理して冷凍保存などの自炊も検討していきましょう。

光熱費の平均額

父子家庭の光熱費平均は2~3万円で、あまり子どもの人数の影響を受けない項目といえます。

食費とは反対に、自炊をするケースが少ないためガス代がかかりにくかったり、父親の在宅時間が短いため電気代が控えめになる傾向があります。

また、一戸建てか賃貸かで大きく変わるため、賃貸の場合は平均額よりも少なめになります。

教育費の平均額

父子家庭の教育費平均は3~4万円ですが、子ども1人につき2~3万円程度かかると覚えておきましょう。

平均額はあくまで公立学校での費用を前提にしているため、私立校の場合は大幅に教育費が増えてしまいます。

父子家庭は母子家庭よりも収入が上なケースは多いですが、生活費に不安がある場合は公立学校を中心に考えていきましょう。

医療費と保険料の平均額

医療費と保険料の平均額はそれぞれ約5,000~10,000円です。

子どもの医療費は自治体によっては中学生まで無料または助成金があるため、子どもの年齢によってはもう少しおさえられる可能性もあります。

また、父親しかいないため、もしものために生命保険や学資保険への加入を検討される方も多めです。

父子家庭が利用できる支援制度一覧

父子家庭の場合は母子家庭よりも経済的な不安が少ないケースは多いですが、それでも将来に不安を感じる方は多いです。

子育て世帯の場合に受けられる支援制度の中には父子家庭のように両親が揃っていない場合に手厚くなる支援もあるため、利用できる支援制度はできるだけ活用していきましょう。

それぞれの支援制度を詳しく解説していきます。

児童扶養手当

児童扶養手当は18歳までの子どもを1人で養育している父親(または母親)が受給できる手当で、手当額は子どもの人数によって変動します。

| 子どもの人数 | 手当額合計 |

|---|---|

| 1人 | 月44,140円 |

| 2人 | 月44,140円 +10,420円 (計54,560円) |

| 3人以上 | 月54,560円 +1人につき6,250円 (3人の場合60,810円) |

上記は満額での手当額ですが、所得額によっては一部支給になったり、支給がなくなったりする可能性もあるため、市役所などの該当窓口で確認しておきましょう。

市区町村役所の子育て支援課などで申請をして認められれば、原則として年6回(偶数月に2か月分ずつ) 口座振込されます。

※上記は令和6年4月時点の金額です。令和6年11月分以降は制度改正により金額が変更されています。最新の金額については、お住まいの自治体にご確認ください。

住宅手当や家賃補助制度

父子家庭で受けられる住宅手当や家賃補助制度もありますが、自治体によって異なるケースもあるため、詳しくは所属する地方自治体の該当窓口に問い合わせましょう。

父子家庭の場合は公営住宅(県営・市営住宅など)の優先入居や、家賃助成制度が受けられるケースがあります。

母子家庭と同じようなひとり親家庭全体を対象にしている制度であれば該当する可能性も高いため、市町村の子育て支援課などに問い合わせるのがおすすめです。

自治体によっては転居費用助成などもあるため、活用できる制度がないか、専門家に相談してみるのもおすすめです。

医療費助成制度

父子家庭で子どもが18歳未満の場合は、ひとり親家庭医療費助成の対象となります。

子どもの 医療費自己負担分を無料または一部助成してくれる制度で、薬代やもしもの場合の入院費なども支援対象です。

また、自治体によっては上記以外にひとり親向けの助成制度を設定している場合もあるため、該当する市町村の子育て支援課などに相談してみましょう。

就学援助制度

父子家庭の場合は低所得のひとり親家庭向けの援助制度があります。

義務教育にかかる経費を自治体が支援する制度で、給食費や学用品などの支援が受けられますが、支援項目や適用される所得額は自治体によって異なります。

市区町村の 教育委員会や学校窓口で申請できますが、窓口も自治体によって異なるため、所属する地方自治体の子育て支援課などに問い合わせてみるのがおすすめです。

申請には所得証明や住民票・戸籍謄本などが必要になりますので、あらかじめ準備しておくとスムーズに申請を進められます。

税制優遇措置

父子家庭の場合に受けられる税制優遇措置にはひとり親控除があります。

ひとり親控除は父子家庭(母子家庭)で18歳未満の子どもを扶養している親が受けられる控除で、所得税は35万円の控除、住民税は30万円の控除が受けられます。

なお、令和7年度税制改正により、所得税38万円、住民税33万円に引き上げられる予定です。

これは配偶者控除や扶養控除と併用可能なため、大きな節税効果があります。

ただし、所得制限があり、合計所得金額が500万円を超える場合は控除の適用を受けることができません。詳細な所得制限については、税務署や自治体にご確認ください。

他の父子家庭の家計の実例を紹介

父子家庭の場合に限りませんが、他の父子家庭でどのように家計配分をしているか気になる方は多めです。

ここでは子どもが1人のケースでの各年収ごとの家計事例を紹介します。

年収300万円台の家計事例

年収300万円台の父子家庭の家計事例です。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 手取り額 | 約240万円 (生活費20万円/月) |

| 住居費 | 6万円 |

| 食費 | 6万円 |

| 光熱費 | 2万円 |

| 教育費 | 2.3万円 |

| 医療費 保険料 | 計1.2万円 |

| その他 | 2.5万円 |

通信費や日用品費をその他に含めていますが、かなり厳しい生活のため貯金ができておらず、将来に対する備えができていない家計事例です。

子どもが1人の事例のためなんとか生活できているようにみえますが、この年収では子供が2人いた場合に生活が困難になる可能性があります。

自炊ができずに食費がかさみがちですが、将来の教育費を考えると節約できる部分を節約しつつ貯金を計画していく必要があります。

年収400万円台の家計事例

年収400万円台の父子家庭の家計事例です。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 手取り額 | 約320万円 (生活費27万円/月) |

| 住居費 | 7万円 |

| 食費 | 7万円 |

| 光熱費 | 2.5万円 |

| 教育費 | 3万円 |

| 医療費 保険料 | 1.5万円 |

| その他 | 6万円 |

また、老後資金の貯金なども必要なため、節約できる部分はできるだけ節約して、想定外の出費に備えられるようにするのがおすすめです。

年収500万円以上の家計事例

年収500万円以上の父子家庭の家計事例です。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 手取り額 | 約390万円 (生活費32万円/月) |

| 住居費 | 8万円 |

| 食費 | 7万円 |

| 光熱費 | 2.5万円 |

| 教育費 | 3,5万円 |

| 医療費 保険料 | 2万円 |

| その他 | 9万円 |

父子家庭の生活費に関するよくある質問

父子家庭の生活費に関してよくある質問をまとめました。

金銭的な悩みを抱えており、同じような家庭でどのように生活しているのかを気にする質問が多い傾向でした。

それぞれについて詳しく解説していきます。

母子家庭と父子家庭で生活費に違いはある?

厚生労働省の令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、母子家庭の平均年収が236万円なのに対して、父子家庭では496万円という違いがあります。

そのため、金銭的には父子家庭のほうが安定していますが、父子家庭では父親が家事に時間を割けないケースが多く、食費がかさみがちな傾向です。

ひとり親控除などの支援制度はどちらも適用されるケースが多いですが、父子家庭のほうが年収が高めな傾向があるため、手当の減額を受ける場合もあります。

父子家庭の平均年収はどのくらい?

父子家庭の平均年収は496万円で、正社員などフルタイムでの勤務をしている方が多めです。

平均年収より低めであっても生活は可能ですが、子どもの人数によっては将来に対する備えが難しい可能性もあります。

節約できる部分はできるだけ節約し、将来に向けた貯金などを検討していきましょう。

生活費が足りない時はどうすればいい?

父子家庭で生活費が足りない場合は、まず受けられる支援制度が他にもないか調べてみましょう。

また、転職などの収入を増やす方法や、家計を見直して節約できる部分がないかを洗い出すのも効果的です。

それでも厳しいと感じる場合は、一時的な対応として市区町村の生活福祉資金貸付制度などを利用できる場合もあるため、市区町村の社会福祉協議会などに相談してみるのもおすすめです。

父子家庭で生活費に困った時に使える相談先は?

父子家庭の場合、母子家庭よりも収入が多めで、金銭的に余裕がある家庭も多くなります。

しかし、ひとり親のため家事に手が回らずに食費がかさんでしまったり、収入が多いためにひとり親が受けられる支援制度を満額受けられない可能性などがあります。

また、将来必要になる子どものための教育費や、自分の老後資金を考えると十分とはいえないケースも多めです。

将来のための貯蓄や現在の生活費の配分で悩んでいる場合は、マネーキャリアのように全員がFP資格を取得していて、相談実績豊富な窓口で相談をしてみるのがおすすめです。

あなたの勤務形態や現在の家計を考慮して、適切な節約方法や貯金のコツなどをアドバイスしてもらえます。

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 父子家庭で必要な生活費や、節約できるポイントなどをアドバイスしてくれる

- 父子家庭で受けられる支援制度について、地方自治体の独自のものも含めて詳しくおしえてもらえる

- 土日祝日でも相談可能なため、平日は忙しいという人にも最適

父子家庭の生活費の平均や使える支援制度の紹介まとめ

本記事では父子家庭の生活費の平均額を紹介し、どのような家計配分をしているのか、受けられる支援制度にはどんなものがあるのかを詳しく解説しました。

内容をまとめると以下のようになります。

- 父子家庭で必要な生活費は子どもの人数によって変わるが、子どもが1人の場合でも平均22~24万円が必要

- 父子家庭の場合は仕事で忙しいため、外食や総菜などに頼ってしまう機会が多く、食費がかさみがち

- 父子家庭で受けられる支援制度は母子家庭同様だが、年収が多いと手当が減額されたり適用外になる場合がある

- 生活費が不足しがちで厳しいと感じる場合は、現在の支出を見直して節約をしつつ、収入アップや受けられる支援制度がないか探してみるのがおすすめ

- 生活費や将来のための貯蓄で悩んでいる場合は、FPなどのお金のプロに相談してアドバイスをもらうと解決しやすくなる