この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 50代が最低限入っておくべき保険は?

- 医療保険|入院・手術に備える保険

- がん保険|がんの保障に特化した保険

- 死亡保険|万が一に備える保険

- 50代が最低限入っておくべき保険で迷ったら、無料FP相談を活用しよう

- 【実際どう?】保険に加入している50代の人にアンケート調査を実施

- 毎月いくら保険料を支払っていますか?

- 現在加入している保険の種類を教えてください

- なぜこの保険を選びましたか?

- 現在の保険で「満足している点」と「不安・不満に感じている点」を具体的に教えてください

- 【家族構成別】50代が最低限入っておくべき保険の組み合わせ

- 子どもがいる場合

- 夫婦2人の場合

- 独身の場合

- 50代の保険の見直しで重要なポイント

- 子どもの独立後は保障額を減らすことを検討する

- 公的保障を正確に把握して足りない部分を保険で補う

- 健康状態がいいうちに早めに行動する

- 【まとめ】50代・最低限入っておくべき保険はリスクに応じて検討しよう

50代が最低限入っておくべき保険は?

50代は子育て終了や定年準備などライフステージが変化するため、保険を見直す方も多くいます。また、体力が低下して病気のリスクも高まる年代のため、万が一への備えは重要です。50代で最低限備えておきたい保険には、次のようなものがあります。

- 医療保険|入院・手術に備える保険

- がん保険|がんの保障に特化した保険

- 死亡保険|万が一に備える保険

医療保険|入院・手術に備える保険

医療保険とは、公的医療保険でカバーされない入院・手術の費用に備える保険です。

病気やケガで入院した際に、入院給付金や手術給付金を受け取れ、公的保障だけでは足りない費用を補えます。そのため、病気になるリスクが高まる50代では医療保険への加入が重要です。

また、入院給付金は入院日数分、手術給付金は入院給付金日額の約20倍が受け取れます。公的医療保険には高額療養費制度があり自己負担額に上限が設けられていますが、差額ベッド代や食事代、日用品費などの費用は自己負担となります。

たとえば、公的医療保険でカバーされない費用の目安は以下のとおりです。

| 公的医療保険で カバーされない費用 | 1日あたりの目安金額 |

|---|---|

| 差額ベッド代 (個室料) | 約6,000~8,000円 (平均6,620円) |

| 入院時の食事代 (自己負担) | 約1,380円 (460円×3食) |

| その他日用品費等 | 約1,000円 |

これらの自己負担費用に備えるためにも、医療保険は50代で最低限必要な保険といえます。

がん保険|がんの保障に特化した保険

がん保険とは、がん治療に特化した保険で、がんと診断された際に一時金が受け取れたり、入院給付金が無制限になったりと、手厚い保障が特徴です。

医療保険は入院や手術費用の保障が中心のため、長期間の通院治療費や高額な先進医療費までは十分に備えられません。また、50代の死因1位は男女ともに「がん」であり、50代はがんのリスクが特に高まる年代です。

以下は50代前半・後半の男女別に見た主な死因上位(1~5位)です。

| 順位 | 男性50代前半 | 男性50代後半 | 女性50代前半 | 女性50代後半 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 悪性新生物 (がん) | 悪性新生物 (がん) | 悪性新生物 (がん) | 悪性新生物 (がん) |

| 2位 | 心疾患 | 心疾患 | 自殺 | 心疾患 |

| 3位 | 自殺 | 脳血管疾患 | 脳血管疾患 | 脳血管疾患 |

| 4位 | 脳血管疾患 | 自殺 | 心疾患 | 自殺 |

| 5位 | 肝疾患 | 肝疾患 | 肝疾患 | 肝疾患 |

医療保険のがん特約とがん保険には、以下のような違いがあります。

| 医療保険のがん特約 | がん保険 | |

|---|---|---|

| 保障範囲 | 医療保険に付加 (他の病気も保障) | がんに特化 (他の病気は対象外) |

| 診断一時金 | 支給あり (商品により異なる) | まとまった一時金 |

| 入院給付金 | 支払い日数に上限あり | 支払い日数無制限 |

死亡保険|万が一に備える保険

死亡保険とは、被保険者が亡くなった際に遺族へ保険金が支払われる保険です。主に家族の生活資金や住宅ローン、教育費、葬儀費用に備える目的で加入します。

死亡保険には期間が決まった「定期保険」と一生涯保障が続く「終身保険」の2種類があり、必要な保障額や期間によって選べます。

令和4年度の生命保険文化センターの調査によると、50代の平均死亡保険金額は男性が約1,629万円、女性が約737万円です※1。

そのため、50代の働き盛り世代は、家族の生活費や住宅ローン残高、老後資金などを明確に算出し、現在の貯蓄や公的遺族年金との差額を把握しておく必要があります。

さらに、持ち家か賃貸か、子どもの独立状況など家庭の状況に応じて保障内容を見直しましょう。

50代が最低限入っておくべき保険で迷ったら、無料FP相談を活用しよう

50代は子どもの独立や住宅ローンの完済が近づき、自身の病気や介護への備えが必要になる年代です。そのため、万が一の際に家族の生活を守る生命保険への加入が重要となります。

生命保険文化センターの調査では、50代世帯の生命保険加入率は約9割と高くなっています※。子どもが未独立の場合や配偶者の収入が不十分な場合は死亡保障を手厚くし、子どもが独立済みの場合は葬儀費用程度まで保障額を抑えることも選択肢です。

また、50代は病気やケガのリスクも高いため、医療保険やがん保険にも加入しておきたい年代です。

家族構成や資産状況によって最適なプランが異なるため、迷った場合はFPへの無料相談を活用し、自分に最適な保障を見つけましょう。

【実際どう?】保険に加入している50代の人にアンケート調査を実施

50代になると、自身や家族の健康、老後の資金など保険に関する悩みが増えます。「同世代の人はどんな保険に加入しているのか」「毎月いくら払っているのか」と疑問を持つ方も多いでしょう。

しかし、実際の加入状況や保険料、加入理由などのリアルな情報を知る機会は多くありません。実際に保険に加入している50代の方を対象に、アンケート調査を実施しました。

同世代の方々が保険に対してどのように考え、どんな点に満足や不安を感じているのか、リアルな声を紹介します。ぜひアンケート結果を参考に、ご自身の保険選びや見直しに役立ててください。

※2025年08月01日~2025年08月04日時点での当編集部独自調査による

※保険への加入可否は個人によって異なるためご了承ください。

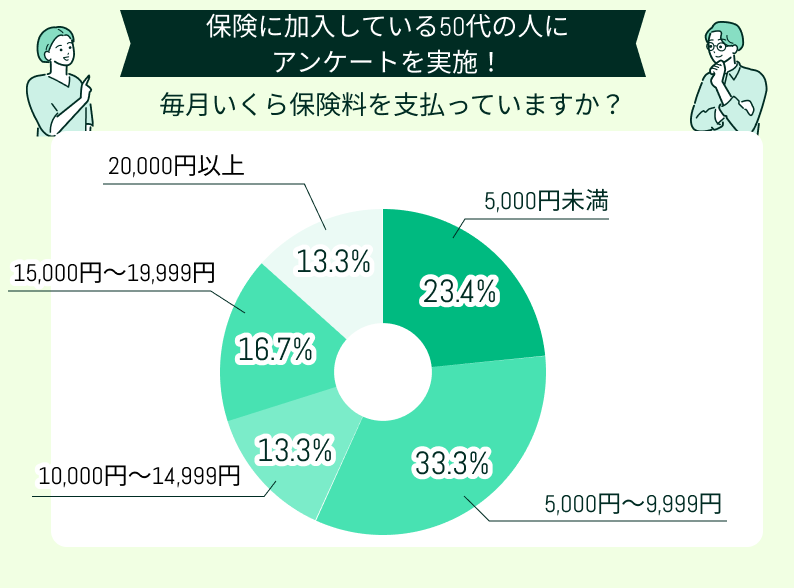

毎月いくら保険料を支払っていますか?

アンケートの結果、50代が支払う毎月の保険料は5,000円〜9,999円が多く、次いで15,000円〜19,999円という結果でした。

全体としては、月額2万円未満の人が大多数を占めています。50代は老後資金を本格的に準備する必要があるため、保険料と貯蓄のバランスを考えて適正な保険料を設定している傾向です。

アンケート結果から、他人との保険料比較にとらわれるのではなく、自身にとって必要な保障内容と適正な保険料を見極めることが重要といえます。保険料が家計を圧迫している場合は、保障額や期間を見直し、不要な保障を削減することも検討しましょう。

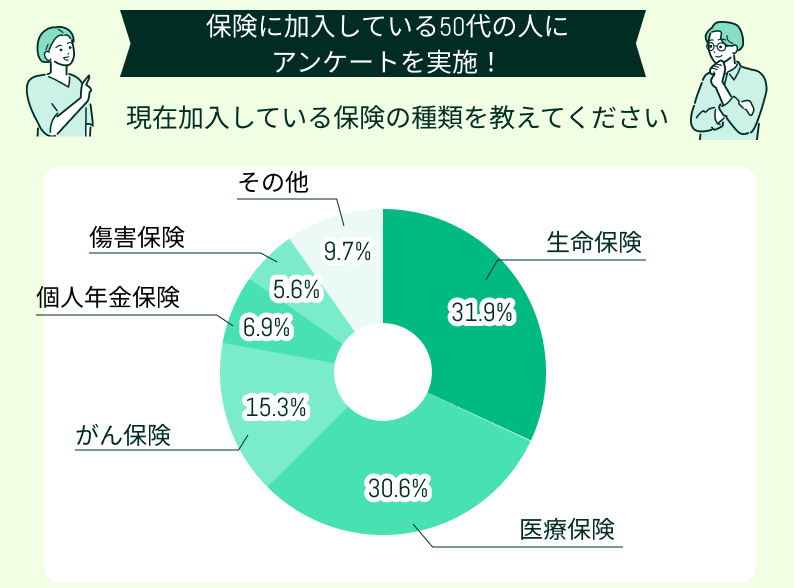

現在加入している保険の種類を教えてください

50代の方が加入している保険の種類は、生命保険と医療保険が大半を占めています。生命保険は万が一の際に家族の生活を守るため、医療保険は病気やケガへの備えとして加入している方が多いと推察できます。

次に加入率が高かったのが、がん保険です。50代はがんのリスクが本格的に増加する年代であり、リスクを意識して備えている方が多いと考えられます。

一方、個人年金保険や傷害保険の加入率は低めであり、老後資金対策や事故への備えは、生命保険や医療保険と比べてニーズが限定的であると推測できます。

50代は子どもの独立や住宅ローン完済などで、必要な保障額が変化しやすい時期のため、ライフステージに合わせて保険の見直しを行うことが重要です。

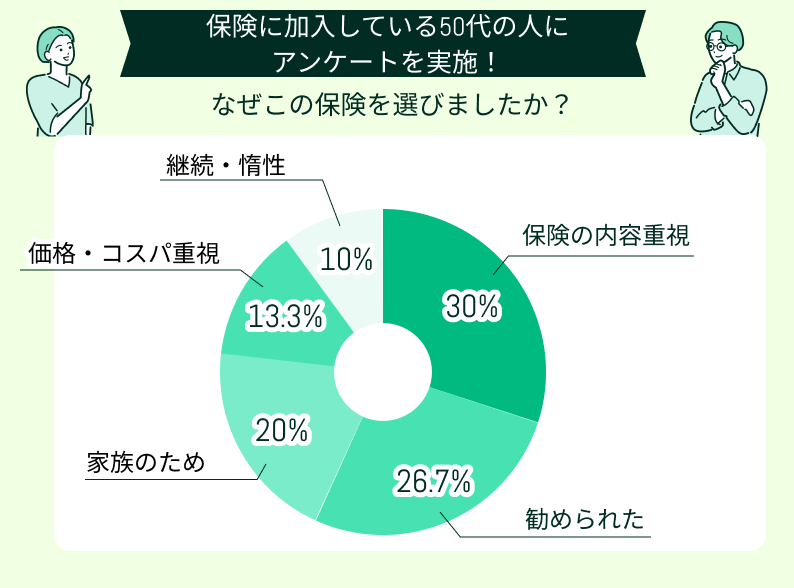

なぜこの保険を選びましたか?

50代の方が保険を選んだ理由として、多かったのは「保険内容を重視した」という回答でした。

次に多かった理由は「勧められたから」「家族のために」であり、保障内容だけでなく、身近な人の意見や家族への想いも大きな影響を与えていることが分かります。

また「価格やコストパフォーマンスを重視している」「惰性や継続で加入している」という方も一定数おり、必ずしも積極的な意思決定によるものばかりではないことも明らかになりました。

もし「勧められたまま」「惰性で継続」など、明確な目的なく加入を続けている場合は、一度保障内容を見直し、自身のニーズに合った保険かどうかを確認しましょう。

現在の保険で「満足している点」と「不安・不満に感じている点」を具体的に教えてください

50代になると、加入中の保険のメリットやデメリットを現実的に意識する場面が増えます。

病気やケガを経験した際は「保険に入っていて良かった」と感じる一方「十分な保障が受けられるか」「払い続ける保険料が無駄ではないか」といった不安を抱く方も少なくありません。

また、働き方や雇用形態によっても保険に対する考え方や感じ方は異なるでしょう。そこで、パート・アルバイト・個人事業主・正社員・定年後再雇用など、さまざまな働き方をする50代の方に、現在の保険に対する満足点や不安点を詳しく伺いました。

ぜひ、リアルな意見を保険の見直しや検討の参考にしてください。

50代男性

病気や事故の備えとして安心感がある

現在の保険は、病気や事故など万が一の時に治療費や入院費がしっかりカバーされる内容になっています。これまで大きな病気にはなったことはありませんが、万一の場合に経済的な負担を軽減できることを考えると、加入していてよかったと思っています。

50代女性

最低限のコストで最大限の保障が魅力

パート勤務で収入が限られているため、無駄な保険料は払いたくありません。そのため必要最低限の保険料で、病気やケガなど実際に保障が必要な場合にはしっかりと給付金が受け取れる保険を選んでいます。

50代男性

保障の手厚さが大きな安心材料

個人事業主のため公的な保障が弱く、万が一のことを考えて民間の保険に入りました。医療費だけでなく、就業不能時の収入保障や、がんなどの重大疾病への保障も付けました。

50代女性

保険内容が複雑で分かりづらい

加入時に保険会社から説明を受けましたが、正直内容が複雑すぎてよく理解できていません。実際に給付を受ける際に、どのような条件が揃った場合に支払われるのかを具体的に把握していないため、いざという時に請求が通るのか不安に感じています。

50代男性

将来の保障の出口戦略が不安

現在加入している保険は家族を守るための死亡保障が中心ですが、今後子どもが独立し、妻が先立つなど状況が変わった時に、どのように保険を見直したらよいのか分かりません。

口コミ結果から、現在加入中の保険については「病気や事故の際の安心感」「無駄のない適切な保障」「充実した保障内容」に満足する方が多いと分かりました。

しかし「保険内容が複雑で理解しにくい」「家族構成が変化した際の保障の見直しが不安」という声もあります。保険の内容や将来の備えに不安や疑問を感じる場合は、FPへの相談がおすすめです。

【家族構成別】50代が最低限入っておくべき保険の組み合わせ

50代は子どもの独立や定年退職などライフステージの変化が大きいため、家族構成に応じた保険の見直しが重要です。

また、老後資金や介護といったリスクは公的保障だけでは不十分なため、民間保険で補うことも重要です。そこで、家族構成別に50代が最低限加入しておくべき保険の組み合わせを以下で紹介します。

- 子どもがいる場合

- 夫婦2人の場合

- 独身の場合

子どもがいる場合

子どもがいる50代は、万一の場合に家族の生活費や教育費を確保するため、死亡保険による十分な保障を用意することが最優先です。

公的な遺族年金だけでは家族が必要とする資金をすべて賄うのは難しく、大学までの教育費も公立だけで約900万円に達します※1。そのため、子どもの独立までの期間は、保障額が大きく設定できる定期保険や収入保障保険が適しています。

病気やケガによる入院のリスクも50代から高まるため、医療保険やがん保険は終身型を選ぶと安心です。

さらに、病気やケガで働けなくなった場合に備える就業不能保険も検討しましょう。会社員でも傷病手当金で収入の約3分の2までしか補えないため、不足分をカバーする民間の就業不能保険は生活の維持に役立ちます※2。

夫婦2人の場合

夫婦2人だけの50代の場合、大きな死亡保障の必要性は低くなりますが、医療や介護など老後への備えが重要です。そのため、まず医療保険やがん保険に加入し、一生涯の治療費用を確保しておきましょう。

50代は生活習慣病やがんのリスクが高まるため、入院や長期治療への保障を充実させると安心です。死亡保障については子どもの独立後に必要性が低下しますが、葬儀費用として最低限の保障は用意しておきましょう。

公的介護保険では自己負担が生じるため、民間の介護保険への加入も検討しましょう。介護費用は月額約9万円が平均で、期間も約5年、一時的な住宅改修費用も平均47万円ほどかかります※2。

民間の介護保険なら一時金や年金形式で給付金を受け取れるため、万が一の際にも家計への負担を軽減できます。

※2参照:介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?|生命保険文化センター

※3参照:老後の生活費はいくらくらい必要と考える?|生命保険文化センター

※4参照:公的年金制度について|厚生労働省

独身の場合

独身の50代は養う家族がいないため、大きな死亡保障は必要ありません。しかし、自身の病気やケガ、老後資金への備えは不可欠であり、医療保険やがん保険には終身タイプで加入しておくことをおすすめします。

また、介護サービス利用時の自己負担や、病気やケガで働けなくなった場合の収入減にも自力で備えなければいけません。

さらに、長期間働けなくなった場合に備える就業不能保険や、要介護状態を想定した民間の介護保険も検討すると良いでしょう。

<例>

- 終身保険:100万円(葬儀費用)

- 終身医療保険:入院日額5,000円

- がん保険:診断一時金100万円

- 就業不能保険:月10万円の所得補償

50代の保険の見直しで重要なポイント

50代は子育てが落ち着き、定年退職の準備など、ライフステージが大きく変わるため、保険に求める役割も変化します。

子どもの独立後は高額な死亡保障の必要性が減る一方で、病気や介護に備える重要性が高まります。そのため、以下のポイントを意識して無駄な保険料を削減しつつ、新たなリスクへの備えを充実させましょう。

以下のポイントを押さえれば、50代に必要な保障を十分に確保しながら保険料の無駄を省けます。

- 子どもの独立後は保障額を減らすことを検討する

- 公的保障を正確に把握して足りない部分を保険で補う

- 健康状態がいいうちに早めに行動する

子どもの独立後は保障額を減らすことを検討する

50代で生命保険を見直す際は、現在の家族構成や保障内容を改めて整理しましょう。特に子どもが独立した後は、家族の生活費や教育費を想定した死亡保障が過剰になっているケースがあります。

過剰な保障を維持すると保険料が無駄になりやすいため、子どもの独立をきっかけに保障額を適正な水準まで引き下げることを検討してください。保障を適切に減らせば毎月の保険料負担を軽減でき、その分を老後資金の準備に回すことも可能です。

ただし、葬儀費用や配偶者の生活費など、最低限の死亡保障は残しておくことが必要です。配偶者とも話し合い、葬儀費用や当面の生活費をカバーできる保障額を再確認しましょう。

終身保険など解約返戻金のある保険に加入している場合、保障内容を見直す方法として「減額」や「払済保険」への変更も選択肢となります。

減額とは

減額とは

払済保険への変更とは

払済保険への変更とは

公的保障を正確に把握して足りない部分を保険で補う

公的な医療保険制度には「高額療養費制度」があり、1ヶ月の医療費自己負担が一定額を超えると払い戻しを受けられます※1。たとえば、70歳未満で月収約26万円以下の場合、自己負担の上限は「57,600円」であり、医療費が100万円かかったとしても、自己負担は57,600円で済みます※1。

一家の働き手が亡くなった場合は遺族年金が給付され、配偶者に対して夫の老齢厚生年金の4分の3相当額が支給されます※3。

要介護状態になった際も、公的介護保険により介護サービス費用の9割が給付されるため、自己負担は原則1割です※4。まずはこれらの公的保障の範囲を正しく理解し、不足する部分を明確にしたうえで、民間の保険を検討しましょう。

※1参照:高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)|全国健康保険協会

※2参照:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会

※3参照:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

※4参照:介護保険制度について|厚生労働省

健康状態がいいうちに早めに行動する

年齢を重ねるほど病気のリスクは高まり、健康状態次第では保険に加入しづらくなります。生活習慣病やがん・心疾患・脳卒中などの重大疾病リスクも40代後半から50代にかけて着実に増加します。

加入を検討した時点で持病が見つかると、保険料が割高になったり、加入自体を断られたりすることがあるのです。

また、持病がある場合は告知項目が少ない「引受基準緩和型」の保険を選ぶことになりますが、一般の保険よりも保険料が高く、保障範囲も限定される傾向があります。

さらに、多くの保険には加入可能年齢に上限があるため、高齢になるほど加入できる商品も限られます。「もっと若いうちに準備すればよかった」と後悔しないよう、健康な今が加入や見直しを行うベストタイミングと考え、早めに行動しましょう。

【まとめ】50代・最低限入っておくべき保険はリスクに応じて検討しよう

50代で保険を検討する際は、自分自身が直面するリスクに応じて最低限必要な保障を見極めることが重要です。特に、公的保障でカバーしきれない医療費を補う医療保険やがん保険、要介護状態に備える民間の介護保険、葬儀費用や家族の生活費に備える死亡保険は、優先的に検討しましょう。

また、子どもの独立後に死亡保障の必要性が下がった場合は、生命保険を最低限の保障額まで抑え、その分を医療や介護の保障へと切り替えるなど、ライフステージに応じた見直しを行うことが効果的です。

多額の貯蓄があり、万一の医療費や葬儀費用を自己負担できる方であれば、高額な民間の医療保険や終身保険に無理に加入する必要はありません。自分の状況に合った保険を選び、無駄な保険料を削減しましょう。