この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 介護費用は公的介護保険でどこまでカバーされる?

- 介護サービスの利用料は原則1割負担

- 居住費や食費は自己負担となる

- 月々の介護費用は平均9万円

- 【結論】公的介護保険だけでは不十分!貯蓄や民間保険で準備が必要

- 介護費用のお悩みは無料FP相談でプロと一緒に解決しよう

- 【実際どうだった?】介護費用についてのアンケート調査を実施

- 介護にかかった費用は月々どれくらいでしたか?

- 主に在宅介護と施設介護のどちらでしたか?

- 介護費用で特に負担が大きいと感じたのは何ですか?

- ご自身の介護費用について、どのような方法で備えようと考えていますか?

- 介護費用に備えるための方法

- 公的制度を理解して、必要な介護費用をシミュレーションする

- 貯蓄や資産運用で備える

- 民間の保険で備える

- 【まとめ】介護費用はライフプランに合わせて計画的に備えよう

介護費用は公的介護保険でどこまでカバーされる?

介護保険とは、2000年4月よりスタートした社会全体で要介護者を支えることを目的とした公的な保険制度※1です。市町村が保険制度を運営しており、40歳になると被保険者※となって自治体に保険料を納めます。

65歳以上は第1号被保険者※1です。寝たきりや認知症等の要介護者になったり、家事や身支度など身の回りの世話に支援が必要となる要支援者になった場合、介護保険を利用したサービスが受けられます。

40歳から64歳までは第2号被保険者※1となり、初老期の認知症、脳血管疾患等、特定疾病によって要介護や要支援状態になると介護保険を利用したサービスが受けられます。

介護保険を利用した介護サービスを受ければ、費用の負担を1~3割に抑えられます。残りの費用は、介護サービスを提供する業者が自治体に請求し、自治体は徴収した介護保険から残りの費用を支払う仕組みです。※2

※2参照:介護保険制度|国民健康保険中央会

介護サービスの利用料は原則1割負担

公的介護保険を利用できる介護サービスの利用料は総額の原則1割、所得に応じて2~3割※となります。また「居宅サービス」を利用する場合、要支援および要介護度によって利用限度額が定められており、限度額を超えた場合は全額自己負担となります。

自己負担の額は以下の表の通りです。

| 要支援 要介護度 | 月額限度額 |

|---|---|

| 要支援1 | 50,320円 |

| 要支援2 | 105,310円 |

| 要介護1 | 167,650円 |

| 要介護2 | 197,050円 |

| 要介護3 | 270,480円 |

| 要介護4 | 309,380円 |

| 要介護5 | 362,170円 |

月額限度額は要介護度が上がるほど、比例して上がっていきます。これは、要介護度が高いほど必要なサポートの数や量が多いためです。

ただし、月額限度額を超えたらそれ以後すべて自己負担になるとは限りません。収入によって別途利用者負担の軽減が設けられています。

居住費や食費は自己負担となる

居住、日常生活、食事にかかる費用は公的な介護保険の対象外です※1。具体例としては以下のような費用が挙げられます。

- 居住費:家賃・施設に支払う毎月の使用料

- 食費:配食サービス費用等

- 日常生活にかかる費用:おむつ・防水シーツ等

- 光熱費:電気・ガス・水道料金

例えば、公的な介護保険を利用して、要介護5の人がユニット型個室を有する施設に入所した場合に発生する自己負担は以下の表の通りです。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 施設サービス費の1割 | 約28,650円 |

| 居住費 | 約61,980円 |

| 食費 | 約43,350円 |

| 日常生活費 | 約10,000円 |

| 合計 | 約143,980円 |

なお、これはあくまでも目安です。施設によって居住費や食費の額は変わってきます。施設によっては、居住費や食費がもっと高くなったり安くなったりするケースもあるでしょう。

月々の介護費用は平均9万円

「一般社団法人生命保険文化センター」が行った調査によると公的介護保険サービスの自己負担費用を含む、介護にかかった一時的な費用は約47万2,000円※でした。また、月々にかかった費用の平均は約9万円※となっています。

また、住宅で介護した場合にかかる月々の平均額は約5万3,000円、施設に入所した場合は、月額13万8,000円※となっています。このほか、介護期間の平均は4年7ヵ月※です。

これを基に、介護費用の総額の目安を計算すると以下の通りとなります。

- 在宅介護:53,000円×55ヶ月=291万5,000円

- 施設介護:13万8,000円×55ヶ月=759万円

なお、在宅介護の場合、介護ベッド・住宅改修費用等がかかる場合もあります。

【結論】公的介護保険だけでは不十分!貯蓄や民間保険で準備が必要

公的な介護保険で、介護費用すべてを賄うのは難しいケースが大半です。要介護度や要支援度が低くても、要介護者の状態によっては手厚い介護が必要な場合もあるでしょう。

また、家族による介護が難しいときは、施設への入所が必要になるケースもあります。施設に入所した場合は、入所費用と月々の利用料、食費等の負担が大きくなりがちです。

自宅介護でも、リフォームや用品の購入などで一時的にまとまった費用がかかることがあります。民間の介護保険や貯金などで備えておくといざというときに役立ちます。

介護費用のお悩みは無料FP相談でプロと一緒に解決しよう

介護に関しては、自分や配偶者だけでなく親世代のことで悩んでいる方が珍しくありません。特に「親世代が介護になったが、仕事が忙しくて介護する余裕がない。仕事をやめるべきか」といった介護離職や介護と育児の両立に悩む方が増えています。

介護にかかる費用については、利用できる制度が多くあるものの、申請方法や利用条件がわかりにくいこともあるでしょう。ケアマネージャーだけでなく、FPにも相談すれば、介護にかかる費用に関して適切なアドバイスを受けられます。

ケアマネージャーは介護の専門家、FPは家計に関するお金の専門家です。両方に相談して適切なアドバイスを受けられれば、介護に関する不安を払しょくできるでしょう。

【実際どうだった?】介護費用についてのアンケート調査を実施

ここでは、実際に介護を行った方に介護費用についてアンケートを取った結果を紹介します。介護を行った方の意見も参考になるはずです。介護を担った経験を持つ方の意見を聞ければ、おおよその介護費用の目安がつけやすくなるでしょう。

※2025年07月30日~2025年08月02日時点での当編集部独自調査による

※保険への加入可否は個人によって異なるためご了承ください。

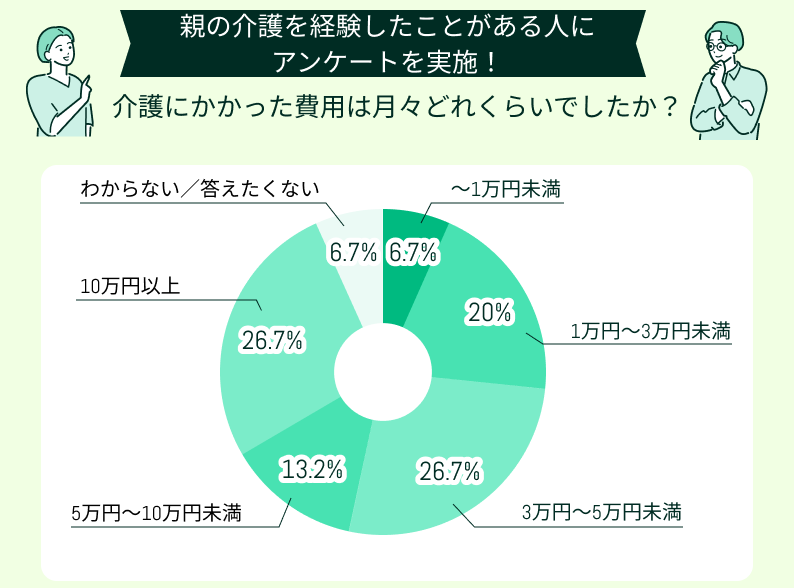

介護にかかった費用は月々どれくらいでしたか?

「介護にかかった費用は月々どれくらいでしたか?」という質問では「月10万円以上」と「3~5万円未満」が25%以上でした。ずいぶん金額に開きがありますが、介護にかかる費用はケースバイケースです。

「身の回りのことは自分でできるので、週2~3回のヘルパー利用で賄える」等の方もいれば「24時間ずっと介護が必要」「目が離せないので民間の施設に入れた」のようなケースもあります。そのため、要介護度ごとの費用目安を一概に示すことは困難です。

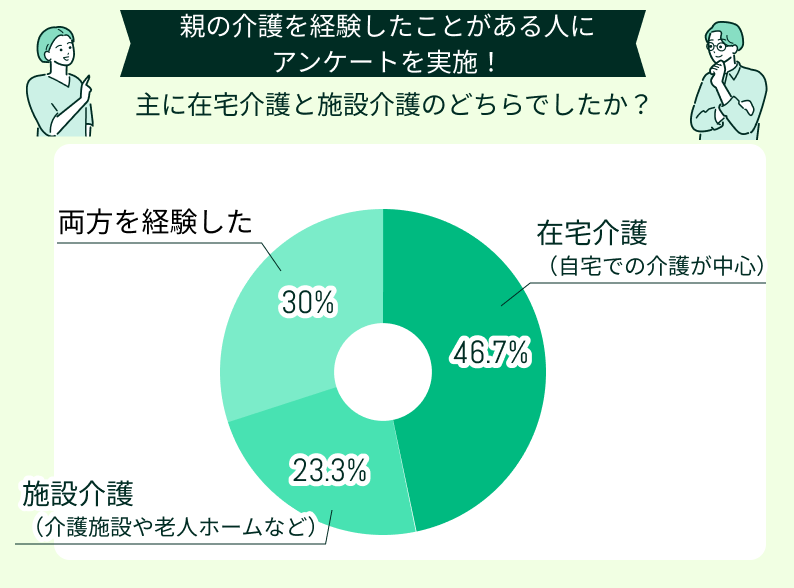

主に在宅介護と施設介護のどちらでしたか?

住宅介護と施設介護の割合をみると、在宅介護のほうが46.7%で施設介護を上回っています。一方「施設介護と在宅介護の両方を経験した」といった方も30%ありました。

施設介護と在宅介護の両方を経験した人を合わせると、50%を超える方が何らかの形で施設を利用したことになります。

地域によっては介護施設に空きがなく、順番待ちをしているケースも珍しくありません。

また、介護や支援は選択肢が多いほど家族の負担を軽減できます。選択肢を増やすにはまとまったお金が必要です。

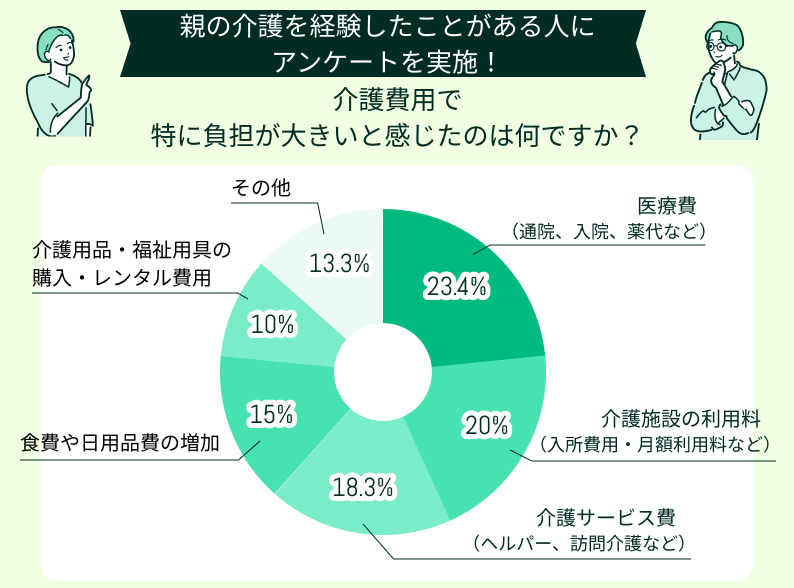

介護費用で特に負担が大きいと感じたのは何ですか?

「介護費用で特に負担が大きいと感じた」のは、介護費用よりも医療費という結果でした。要介護者は治療が必要な病気を抱えている方が珍しくありません。「介護サービス費用や施設料はなんとか賄えても、医療費が加わると厳しかった」等のケースもあるでしょう。

また「食費や日用品、介護用品・福祉用品の購入やレンタル」の費用が負担になったという意見もあります。費用負担の内容は個別に異なりますが、自由に使える資金を準備しておくことで経済的な不安を軽減できます。

ご自身の介護費用について、どのような方法で備えようと考えていますか?

50代女性

投資信託で収入を増やしながら介護費用を賄っています

30代女性

将来に備えて介護に強い保険に変えました

私は30代で両親も60代のため、まだ介護が必要になる可能性は低めです。しかし、いつ、何があるかわかりません。

60代女性

施設選びを間違えてお金が思った以上にかかりました

父親が要介護になったので、施設に入所してもらいました。しかし、初期費用と利用料だけで施設を選んだので、それ以外の費用が思った以上にかかって貯蓄が心もとない状態です。

50代男性

家族に苦労をかけないために資金を貯めています

両親の介護は心身ともに大変だったので、家族にこの苦労を味合わせたくないと思いました。そのためには、健康も大切ですが要介護になったらスムーズに施設に入所できる必要があります。

50代男性

資産を有効活用するためにFPに相談しようと考えている

ドル建てでまとまった資金を持っていますが、介護費用を全額賄えるかといえば微妙な額です。できるだけ早くFPに相談して円に変えたほうがいいのか、介護保険に改めて入ったほうがいいのか、いろいろ相談したいです。

介護費用に備えるための方法

最後に「介護費用に備えるための方法」として以下3点を紹介します。すべてを実践する必要はありませんが、できそうなものをピックアップして検討してみましょう。夫婦や親子で話し合えば、見直すべきこともわかってきます。

- 公的制度を理解して、必要な介護費用をシミュレーションする

- 貯蓄や資産運用で備える

- 民間の保険で備える

公的制度を理解して、必要な介護費用をシミュレーションする

まずは、公的な介護保険制度を理解しましょう。介護保険を利用すれば、全26種54のサービスを利用できます※。しかし、居住費や食費、日用品など介護に直接関わらない費用は自己負担です。

要介護になったらどのようなサービスが利用できるのか、自己負担はいくらくらいになりそうなのか等をシミュレーションしてみましょう。シミュレーションすると、このまま貯蓄に励めばいいのか、資産運用が必要なのかわかってきます。

貯蓄や資産運用で備える

貯蓄だけでなく、iDeCo・NISA等で資産運用をしておけば資産を効率的に増やせます。株式投資の中でも、iDeCoやNISAは長期・分散・積立によって比較的リスクを抑えながら資産形成ができる方法です。

例えば、退職金がある場合は退職金の一部を投資に回しておき、残りを貯蓄にすればリスクを抑えて資産を増やせます。要介護に備えるためにも、十分な資産を確保しておくことが重要です。

民間の保険で備える

現在は、民間でもさまざまな介護に備えた保険が販売されています。介護に活用できる保険の種類と概要は以下の通りです。

| 保険名 | 概要 |

|---|---|

| 介護保険 | 介護費用を賄うための保険 貯蓄型と掛け捨て型の2種類がある 年金型・一時金型と複数の種類がある |

| 終身保険 | 保証が一生涯続く 途中解約した場合でも解約返戻金を受け取れる |

| 介護保険特約 | 生命保険における特約の一種 保険会社の定める要介護者の条件に当てはまると 一時金が支払われる |

※参照:生命保険で介護に備える方法は?|生命保険文化センター

それぞれ概要や支払われ方が異なるので、まずは特徴を把握してください。

また、民間の保険は「現金」が支払われる点も特徴です。現金は何にでも利用できるので、介護サービスは公的な介護保険で賄い、その他の費用は民間の介護保険で賄うといった使い方もできます。

特に、単身者や家族に介護にかかる費用を頼れない方は保険に入っておいていざというときに備えると安心です。

【まとめ】介護費用はライフプランに合わせて計画的に備えよう

介護が必要になったら、公的な介護保険では賄いきれないお金が月々かかります。「40歳になって介護保険被保険者になったのでいざというときも安心」とはなりません。また、40代〜50代は親の介護の費用に悩む方も多いでしょう。

介護はいつまで続くか先行きが不透明なため、介護が始まったらすぐに資産を確認してプランを立てる必要があります。また、40代、50代の方はマネーキャリアに相談して公的年金の不足分を賄う方法を考えるのもおすすめです。

マネーキャリアは、オンラインでの相談も可能です。お金に関する幅広い相談ができるので、ぜひ利用してみてください。

介護にかかる費用は一定額貯蓄していました。しかし、介護は明確なゴールが見えません。いつまで介護が続くかわからないため、投資信託をして収入を増やしています。