内容をまとめると

- 一番損する年収ラインは正社員で年収850万円、パートで年収130万円。特に、パートの場合は扶養内かどうかも重要となる。

- 正社員が損だと感じやすい年収は、850万円、1000万円、3000万円、4500万円。特に、年収850万円以上はいくら稼いでも控除額が上がらず、損だと感じやすい。

- 損をしないための節税対策として、iDeCo、NISAなどが挙げられる。節税できる部分を最大限活用することで、手取りを増やせる。

- 一人一人、扶養家族や年収、状況は違うため、どのような節税対策が効果的なのかはプロに聞くのが一番の近道。「マネーキャリア」ならお金に詳しいFPにそれぞれの状況を細かく説明できるため、自分にとってベストな年収・節税対策を教えてもらえる。

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 一番損する年収ラインはいくら?

- 【100人に調査】一番損する年収に関するアンケート

- 正社員が一番損する年収ライン

- 年収850万円以上

- 年収1,000万円以上

- 年収3,000万円以上

- 年収4,500万円以上

- パート・フリーターで一番損する年収ライン

- 税金がかかるのは100万円以上

- 扶養から外れるのは130万円以上

- 配偶者の税金が増えるのは150万円以上

- 得する年収とは【正社員やパート・フリーター含む】

- 正社員なら600万円前後

- パートなら100万円以下または200万円以上も視野に

- 損する年収の人がやるべき税金対策

- iDeCoを使う

- NISAを使う

- 一番損する年収とその対策に関するよくある質問

- 扶養を外れるメリットは?

- 社会保険料を多く払うのは損?

- ふるさと納税をすれば節税になる?

- 年収や節税についての悩み全般を解消する方法とは?

- 一番損する年収がいくらなのかや働き方別の目安と対策まとめ

一番損する年収ラインはいくら?

一番損する年収ラインは、税金や社会保険料の負担が増え、手取り額が減少する年収ゾーンです。

段階的に負担する割合が増えますが、特に意識したいポイントは以下のとおりです。

これらの年収ラインでは、増えた収入に対して支出が大きくなり、実際の手取り額が減少するため働き損になる可能性があるでしょう。

さらに、段階的に税負担が増すため、ほかにも注意したい年収帯が存在します。

次に、働き方別の損する年収を詳しく解説していきます。

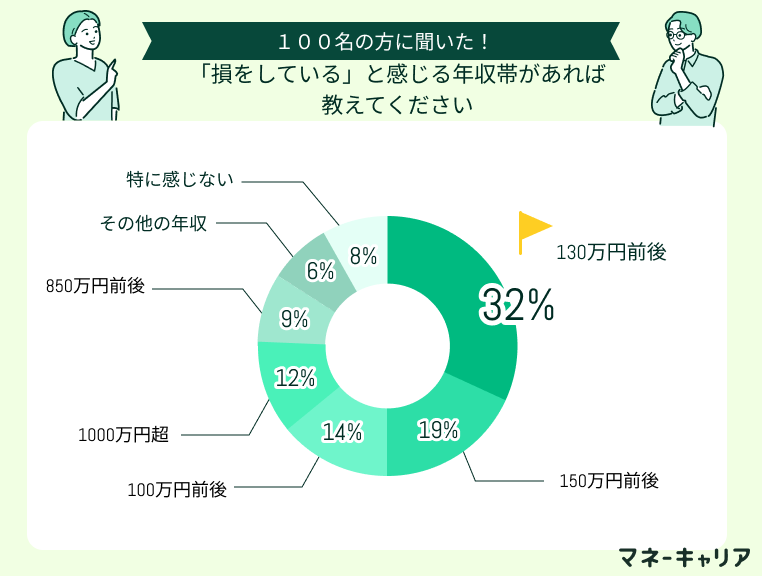

【100人に調査】一番損する年収に関するアンケート

年収に関して最も損していると感じる年収について、実際に100人を対象に実施したアンケート結果に関して紹介します。

損していると感じる年収帯で一番多かったのは、130万円前後でした。

年収130万円前後は、扶養控除の対象外となる一方で、社会保険料の負担が発生するので手取り額が大幅に減少するため「損している」と感じる方が多いです。

また、他の年収帯の方々からは以下のような意見がありました。

40代男性

昇給したのに手取りが減った

年収は1000万を超えていますが、稼げば稼ぐほどに所得制限がかかっていき、理不尽に感じる事が多かった。

30代女性

扶養から外れて損をしている

共働き世帯なので、私が300万くらい中途半端に稼ぐようだと扶養にも入れなく、旦那の手当も減り、税金は余分に取られ、自分で社会保険も払わなければならないので損をしてると感じた。

正社員が一番損する年収ライン

正社員が損だと感じやすい年収の代表例として、以下の年収ラインが挙げられます。

- 年収850万円以上

- 年収1,000万円以上

- 年収3,000万円以上

- 年収4,500万円以上

年収850万円以上

年収850万円以上は、税負担が増える分岐点です。

給与所得者の収入から差し引ける給与所得控除額が、年収850万円を超えると一律になります。

年収別の給与所得控除額は以下のとおりです。

| 収入 | 給与所得控除額 |

|---|---|

| 162.5万円まで | 55万円 |

| 162.5万円超~180万円まで | 収入金額×40%-10万円 |

| 180万円超~360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |

| 360万円超~660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |

| 660万円超~850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |

| 850万円超 | 195万円(上限) |

年収1,000万円以上

年収1,000万円以上は高収入に分類されますが、「思ったほど手取りが多くない」と感じる人が多いのが現状です。

特に、配偶者や子どもがいる人にとって不利になる条件が多いといえます。

年収1,000万円以上で不利になる条件

- 所得税率が高くなる

- 配偶者控除の対象外になる

- 高校授業料無償化の対象外になる

年収3,000万円以上

課税所得が2,500万円程度である年収3,000万円以上になると、基礎控除が適用されなくなります。

基礎控除は課税所得が2,400万円を超えると、以下のように段階的に減少します。

| 所得金額 | 基礎控除額 |

|---|---|

| 2,400万円以下 | 48万円 |

| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |

| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

年収4,500万円以上

年収4,500万円を超え、課税所得が4,000万円以上になると、所得税の最高税率が適用されます。

所得税率は45%まで上がり、住民税10%も加算すると、所得の55%を税金として納めなければなりません。

パート・フリーターで一番損する年収ライン

- 100万円以上

- 130万円以上

- 150万円以上

税金がかかるのは100万円以上

扶養から外れるのは130万円以上

配偶者の税金が増えるのは150万円以上

得する年収とは【正社員やパート・フリーター含む】

- 正社員なら600万円前後

- パートなら100万円以下または200万円以上

正社員なら600万円前後

| 課税所得 | 税率 |

|---|---|

| 195万円以下 | 5% |

| 195万円超~330万円以下 | 10% |

| 330万円超~695万円以下 | 20% |

| 695万円超~900万円以下 | 23% |

| 900万円超~1,800万円以下 | 33% |

| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% |

| 4,000万円以上 | 45% |

パートなら100万円以下または200万円以上も視野に

損する年収の人がやるべき税金対策

iDeCoを使う

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を積み立てながら、今の税金も減らせる節税制度です。

iDeCoが節税になる仕組みでの大きなポイントは、以下の通りです。

- 掛金が「全額所得控除」になる

- 運用益が非課税になる

- 受け取り時も「控除」が使える

iDeCoは、掛け金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となるため、節税効果が非常に高いです。

参考までに、年収ごとに月1万円iDeCoをかけた際の年間の節税額の目安を紹介します。

| 年収 | 年間の節税目安額 |

|---|---|

| 300万円 | 約18,000円〜22,000円程度 |

| 500万円 | 約24,000円〜28,000円程度 |

| 700万円 | 約30,000円〜34,000円程度 |

iDeCoは、年収が高いほど節税インパクトが大きくなるのが特徴です。

ただし、60歳まで引き出せない点や投資先によっては元本割れのリスクもあることに注意しておくべきです。

(参照:iDeCo(イデコ)公式サイト)

NISAを使う

NISA(少額投資非課税制度)は、投資による利益にかかる税金をゼロにしてくれる制度です。

上記で紹介したiDeCoとは異なり、所得控除にはならないものの、投資で得た利益(売却益・配当・分配金)にかかる約20%の税金は非課税になります。

NISAの節税ポイントは以下の3つです。

- 投資で出た利益に税金がかからない

- 株の配当もそのまま受け取れる

- iDeCoと違って引き出し制限がなく、いつでも現金化できる

一番損する年収とその対策に関するよくある質問

- 扶養を外れるメリットは?

- 社会保険料を多く払うのは損?

- ふるさと納税をすれば節税になる?

扶養を外れるメリットは?

扶養を外れると社会保険料の負担が増えますが、その分収入も増えるため、家計にとってはプラスになるでしょう。

厚生年金に加入すれば将来の年金受給額が増えることで、老後の安心にもつながります。

社会保険料を多く払うのは損?

社会保険料の負担が増えると手取りが減りますが、老後の年金や病気・ケガの際の保障が手厚くなります。

年収が上がり社会保険料が高くなったとしても、デメリットだけではありません。

ふるさと納税をすれば節税になる?

ふるさと納税は節税効果があるわけではなく、税金の前払いが正しいニュアンスといえます。

寄付額に応じた金額が、翌年の所得から控除されるためです。

年収や節税についての悩み全般を解消する方法とは?

本記事では、一番損する年収や得する年収、税金対策の方法をご紹介しました。

ただし、iDeCoなどの仕組みはややこしく、「節税して手取りを増やしたいけどどうすればいいかわからない」と感じている方も多くいらっしゃるはず。

扶養を外れる際、結婚をする時、退職金をもらう前、などあらゆるタイミングで、その時にあったベストなアドバイスを受けることが重要です。そのため、年収や税金に関する疑問や不安があるなら、専門家(FP)に相談するのがおすすめです。

特に「マネーキャリア」なら相談満足度98.6%の実績があり、専門的なアドバイスを何度でも無料で受けられます。お金のプロであるFPが、あなたの年収やライフプランに合わせた最適な節税対策や、NISAやiDeCoなど節税しつつ資産を増やす方法までアドバイスが可能です。

家計やお金の悩み全般を無料でオンラインで解消

マネーキャリア:https://money-career.com/

マネーキャリアのおすすめポイントはこちら

- お客様からのアンケートでの満足度や実績による独自のスコアリングシステムで、年収や節税について知見の豊富な、ファイナンシャルプランナーのプロのみを厳選

- 資産形成や総合的なライフプランの相談から最適な解決策を提案可能

- マネーキャリアは「丸紅グループである株式会社Wizleap」が運営しており、満足度98.6%、相談実績も100,000件以上を誇っています

賢く節税し、将来の資産形成を進めたい方は、ぜひ活用してみてください。

一番損する年収がいくらなのかや働き方別の目安と対策まとめ

本記事では、一番損する年収がいくらなのかや働き方別の目安と対策を紹介しました。

結論、一番損してしまう年収は正社員なら年収850万円、パートなら年収130万円です。ただし、段階的に負担となる税金は異なり、また扶養家族によって節税効果も変わってきます。

そのため、損をしない年収を目指すのならば、まず自分自身の状況を整理し、かかる税金と働く負担を吟味する必要があります。例えば、せっかく扶養を超えて働いても、働く時間は大幅に増えているのに、手取りげ減ってしまったら意味がないと感じる方もいます。

また、働いた時間に見合った手取りになっているのか、税金の負担ばかりが増えていないか、できる対策は全て行っているのかなども重要なポイントです。iDeCoやNISA、ふるさと納税などを活用し、手取り額を上げる工夫をするべきです。

ただし、どのような対策をしたらいいのか、家計にとってベストな節税はなんなのか、個人では判断が難しいのが現実です。そこでまずは「マネーキャリア」のようなお金のプロへの相談がおすすめです。

マネーキャリアなら独自のスコアで厳選されたFPに、無料で何度でも相談が可能です。無料登録は1分で完了するので、ぜひマネーキャリアを使いつつ、損をしない年収・お得な手取りを実現しましょう。