この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 「告知義務違反はみんなやってる」は要注意!どうやってバレるのか事例を紹介

- 保険金や給付金の請求時に医療機関へ照会が入る場合

- 保険会社が申込・告知内容から不審点があると判断した場合

- 保険会社が医療情報データベースを利用した場合

- 複数の保険会社に申し込んだ際に各社が情報共有した場合

- 死亡保険金請求時の死亡診断書・解剖記録の調査が行われた場合

- 保険会社の調査員による聞き取り調査や現地調査が行われた場合

- 告知義務違反がバレるか不安な場合は無料FP相談を活用しよう

- 【団信以外の場合】告知ではどんな内容を調査される?

- 現在の健康状態

- 過去の病歴・治療歴

- 健康診断の結果

- 既往歴

- 投薬・服薬状況

- その他

- 【団信の場合】告知ではどんな内容を調査される?

- 現在の健康状態

- 過去の病歴・治療歴

- 特定の重大疾病の有無

- 過去の告知歴

- 生命保険・団信の告知が通過しやすくなるためのポイントとは?

- 記入内容は正確かつ簡潔に

- 医師の診断書や経過報告書を活用する

- 病気や治療の経過を具体的に説明する

- 保険会社や募集人に相談する

- 健康診断結果を活用する

- 既往歴や服薬歴は正直に書く

- 生命保険・団信で告知義務違反がバレたらどうなる?

- 保険金や給付金が支払われない

- 保険契約が解除される場合がある

- すでに受け取った保険金の返還を求められることがある

- 詐欺罪などの刑事責任を問われることもある

- 今後の保険加入が難しくなる場合がある

- 【まとめ】「告知義務違反はみんなやってる」は要注意!どうやってバレる

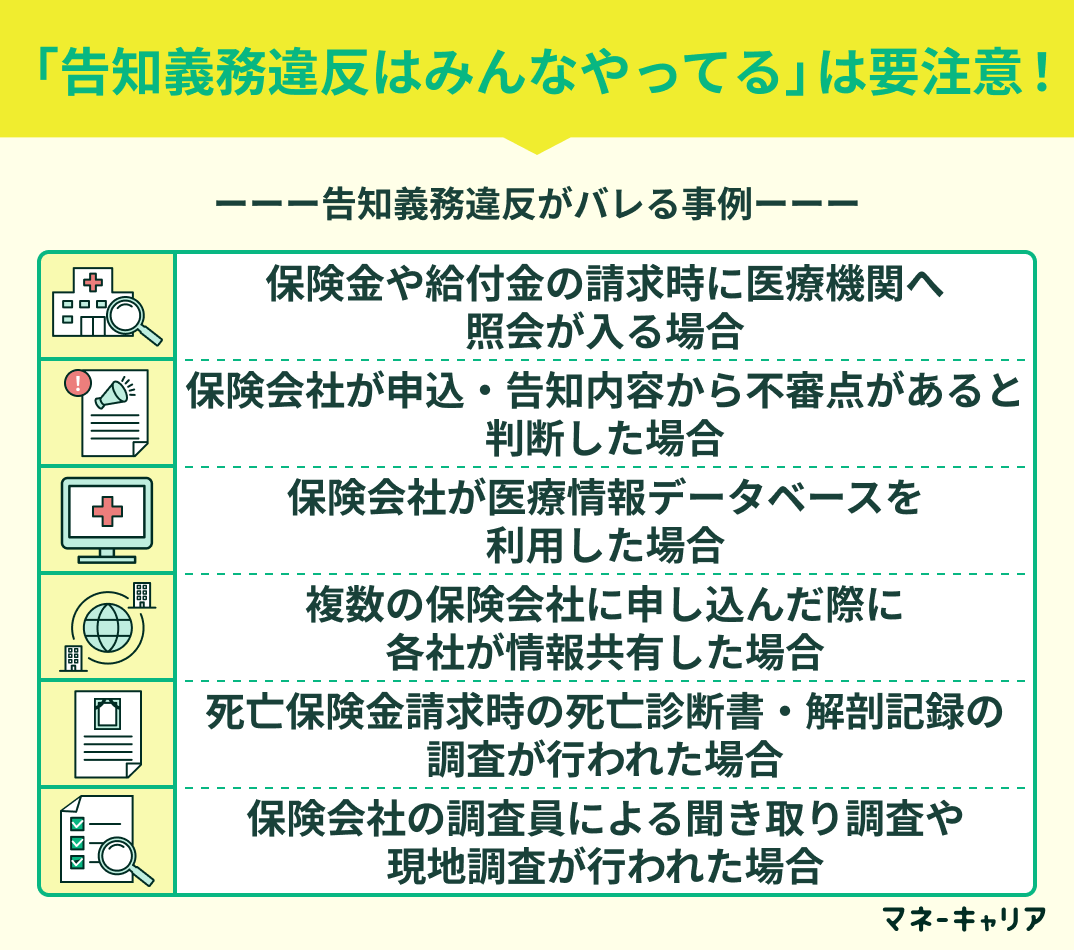

「告知義務違反はみんなやってる」は要注意!どうやってバレるのか事例を紹介

「告知義務違反はみんなやってる」という油断は禁物です。

加入者の通院歴や病歴を調べているため、嘘は必ずばれます。

次のようなケースが考えられます。

- 保険金や給付金の請求時に医療機関へ照会が入る場合

- 保険会社が申込・告知内容から不審点があると判断した場合

- 保険会社が医療情報データベースを利用した場合

- 複数の保険会社に申し込んだ際に各社が情報共有した場合

- 死亡保険金請求時の死亡診断書・解剖記録の調査が行われた場合

- 保険会社の調査員による聞き取り調査や現地調査が行われた場合

保険金や給付金の請求時に医療機関へ照会が入る場合

保険金や給付金の請求を受けた保険会社は、提出書類だけでは判断が難しい場合、約款に基づいて更なる調査を行います。担当者が契約者に電話・面談で状況を聞き取り、医療機関にも受診内容や病気の経過、加入時の健康状態を照会し、支払い判断の材料とします。

契約から2年以内の保険金請求に対し、保険会社は告知内容に疑問があれば徹底的に調査するのです。その際、診断した医療機関・医師へ照会が入り、カルテ(診療録)の開示を求められます。

カルテには過去の病歴が記録されており、保存期間は5年なので5年前まで遡って確認することが可能です※1。請求された病気だけでなく、カルテを見れば以前の病気も把握できるため「持病は無い」といった告知が正しかったかどうか調べられます。

保険会社が申込・告知内容から不審点があると判断した場合

生命保険の申し込み内容をもとに審査する際、審査では申込者の申告を信頼しますが、内容に不審があれば確認を強化します。告知書の回答や年齢・保険金額などからリスクが高いと判断されると、詳細な医療情報の提出を求めることがあるのです。

たとえば、最近受けた健康診断で「要再検査」など異常を指摘されていた場合、告知内容に記載がないと疑われ、診断書の追加提出や主治医への照会を求められる可能性があります。

告知内容が疑われる場合は、契約時に提出した健康診断書を精査されることもあります。そのため、健康診断で異常が出ていたにも関わらず「問題なし」と告知しても、過去の健診結果を参照されれば未告知が発覚してしまいます。

保険会社が医療情報データベースを利用した場合

全国の診療報酬明細(レセプト)には、誰がいつどんな治療を受けたかが記録されており、必要に応じて加入者の許可を得てこうしたデータベースを参照することがあります。

怪しい請求に対して、国民健康保険や健康保険組合の利用履歴まで調査して、どの医療機関を受診していたか洗い出すこともあります。

その結果、告知していなかった病気や通院歴がデータ上から明らかになって発覚するケースがあるのです。

たとえば、持病の薬を健康保険で処方されていれば、その履歴はレセプト情報に残ります。告知では「持病なし」としていても、データ照会によって処方履歴から疾病が判明する可能性があります。

レセプトとは?

レセプトとは?

複数の保険会社に申し込んだ際に各社が情報共有した場合

生命保険各社は生命保険協会を通じて契約情報を共有する仕組みがあります。新たな保険の申し込みがあると「契約内容登録制度※1」に基づき氏名や保険金額などの情報が各社で共有されます。

そのため、複数の保険会社に同時期に申し込めば、各社は他社での申し込み状況を把握することが可能です。もし各社に伝えた告知内容に食い違いがあれば不審に思われ調査されます。

保険金・給付金の支払い審査時には「支払査定時照会制度※2」により他社とも契約内容を相互照会できる仕組みがあり、疑わしい情報も共有されるのです。一社には持病を正直に告知して別の社には隠していた場合、そうした矛盾は情報共有によって発覚します。

死亡保険金請求時の死亡診断書・解剖記録の調査が行われた場合

死亡保険金の請求時には、提出された死亡診断書や医療記録を詳細に調査します。死亡診断書には死因が明記されるため、死因が告知されていなかった持病や既往症に関係していればすぐに分かってしまうのです。

死亡診断書だけでなく、入院記録やカルテ、解剖記録なども必要に応じて確認します。場合によっては、死亡診断書を作成した医師に対して調査員が詳細を問い合わせることもあるでしょう。

多くの場合、死亡診断書に加えて主治医作成の診療明細書(死亡時の医療証明書)の提出も求められ、死亡に至る経緯や既往症が詳細に報告されます。その中で契約前からの持病や症状が判明すれば、当然告知義務違反として処理されます。

保険会社の調査員による聞き取り調査や現地調査が行われた場合

保険金の支払い調査では、調査員が本人や関係者への聞き取りや現地調査を行うことがあります。提出書類だけでは判断できない場合、調査員が契約者本人に直接会ったり電話で病歴や経緯を確認することもあります※。

家族への聞き取りによって、契約時に申告していなかった持病や通院歴が明らかになる場合もあるのです。また、必要に応じて調査員が医師や警察など関係機関に赴き、場合によっては事故現場で関係者から状況を聞き取るなど客観的な証言を収集します。

保険会社は大口の保険金請求や疑義のあるケースでは、調査会社に委託して詳細なフィールド調査を行うこともあります。あらゆる角度から情報を集め、告知内容との矛盾を洗い出します。

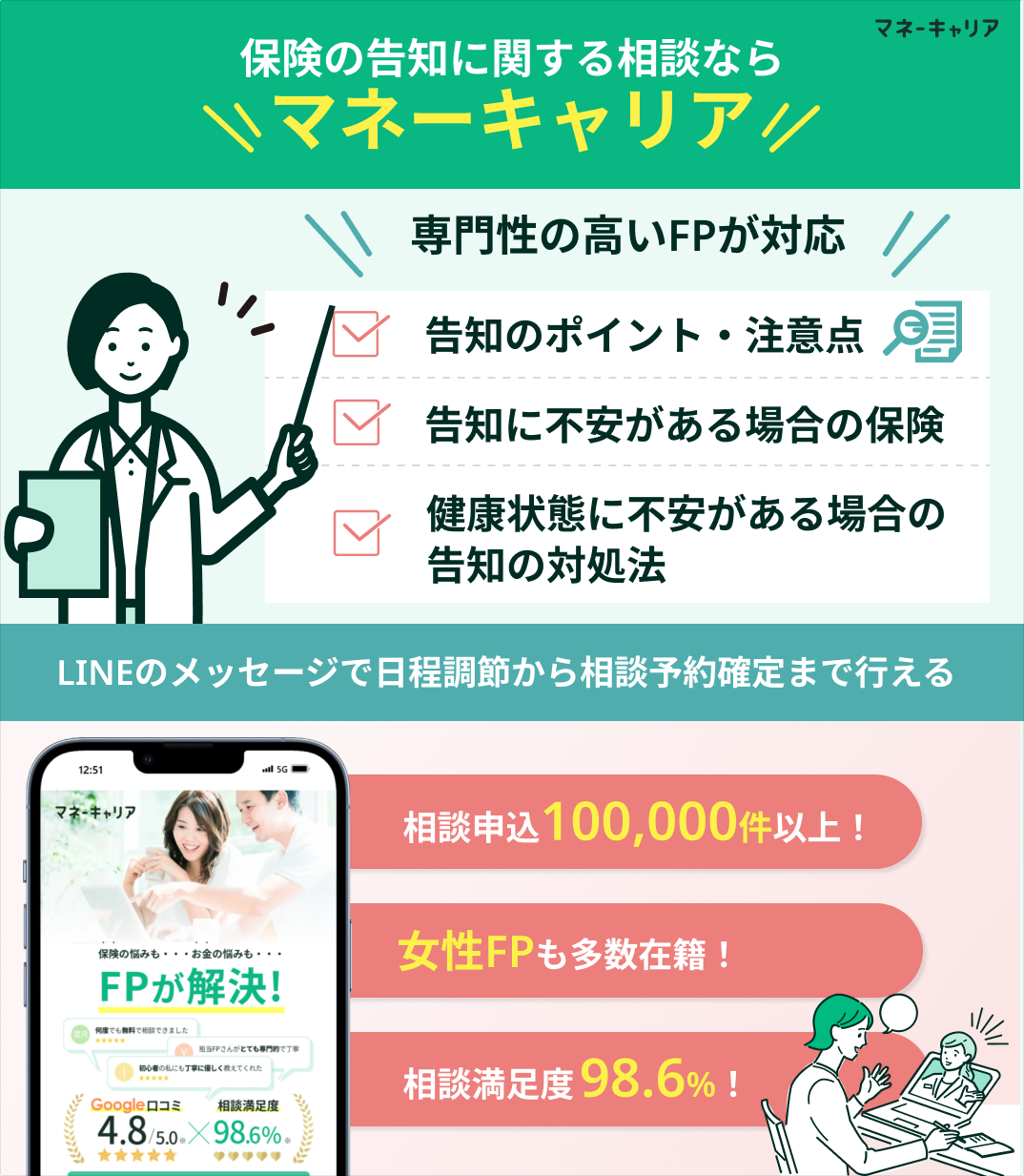

告知義務違反がバレるか不安な場合は無料FP相談を活用しよう

生命保険などに加入する際には、健康状態を正直に申告する「告知義務」があります。その申告で嘘をつく行為は「告知義務違反」と呼ばれ、発覚すれば契約が解除される恐れがあります。

「少しくらい嘘をついてもバレないだろう」と考えるのは危険です。医療機関の記録等を調査しているため、虚偽の告知は高確率で発覚します。告知義務違反が発覚した場合、契約解除や保険金不払いの可能性があるため、不安を感じたら一人で抱え込まず早めに対策を講じることが重要です。

持病があっても加入できる保険もありますが、引受基準は会社ごとに異なります。無料で保険のプロに相談できるサービスを活用すれば、こうした不安も解決できます。

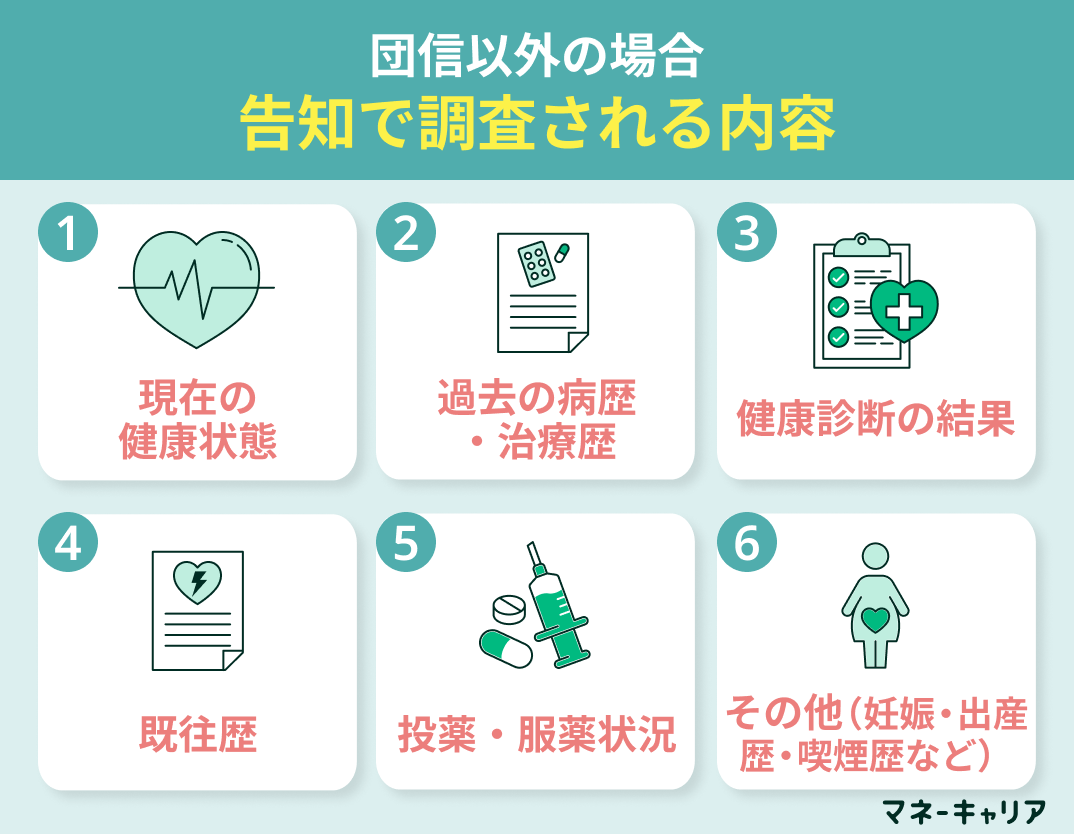

【団信以外の場合】告知ではどんな内容を調査される?

生命保険契約(団体信用生命保険以外)の告知義務では、申込者の健康状態や病歴について調査が加入時には過去5年以内の病歴が問われることが多く、医療機関の行われます。カルテや健康保険の利用履歴、健康診断結果などで内容が照合されるのです。

一般的には次のような項目が挙げられ、これらに誤りや虚偽があれば保険契約に影響します。

- 現在の健康状態

- 過去の病歴・治療歴

- 健康診断の結果

- 既往歴

- 投薬・服薬状況

- その他

現在の健康状態

現在の健康状態では、今後も注意が必要な症状や治療状況が告知されます。内科で定期的に通院している場合や、生活習慣病で投薬治療を受けている場合など、現在の治療内容が対象です。

保険会社は、情報に基づき健康リスクを評価しますが、契約時には詳細な確認も行います。具体的には、以下のとおりです。

- 契約者の同意を得た上で医療機関に照会し、カルテに記載された診断名、治療内容、通院・入院期間などを詳細に調べる

身体の異常や自覚症状も重要視され、息切れや頻脈、強い痛みなどがあれば告知事項となります。糖尿病や高血圧などの生活習慣病で治療中の場合や、ぜんそくやアレルギーといった慢性疾患で通院中の場合も含まれます。

過去の病歴・治療歴

過去の病歴・治療歴では、一般的に過去5年以内に受けた診療や処方歴が問われます。たとえば、過去に入院や手術を受けた場合は「その時期・病名・入院期間」などを細かく申告します。

また「がん・心疾患・脳卒中・糖尿病」など重大な疾患の有無も重要です。告知書で「特定の病歴なし」と回答していても、健康保険の利用履歴で該当する治療歴が判明すれば告知義務違反になる可能性があります。

保険会社は国民健康保険や健康保険の利用履歴を参照し、受診歴や投薬歴を確認して真偽を調べます。慢性的な疾患の治療や再診状況も告知対象です。ぜんそくやアレルギー、精神疾患などで継続的な治療を受けている場合や、透析など継続治療が必要な場合も必ず申告しましょう。

健康診断の結果

保険会社は契約者の健康診断結果を確認することがあります。最近の健康診断や人間ドックの結果に異常がある場合、特に「要再検査」や「要精密検査」の項目が指摘されていないかが重要視されます。

たとえば、過去2年以内の健診で要再検査等の指摘を受けていたにもかかわらず告知書に記載されていないと、告知義務違反と判断される可能性があるのです※。健康診断の結果には血圧、血糖値、肝機能などの数値が含まれており、これらのデータを基に契約者の健康状態を評価します。

また、保険会社によっては健康診断結果の提出を求めることがあり、その際に虚偽の申告が発覚することもあります。

既往歴

たとえば「がん・心疾患(心筋梗塞や狭心症など)・脳卒中・慢性肝疾患・腎疾患・精神疾患」などが該当します。病気の治療歴は、医療機関での診断名や治療内容、治療期間など詳細を問われることが多いです。

がんの既往歴では、罹患部位や治療時期、診断名(悪性腫瘍の種類)を正確に告知する必要があるのです。心疾患では心筋梗塞や狭心症などの診断歴が問われ、冠動脈バイパスやカテーテル治療の有無が確認されるのが一般的です。

脳卒中では脳梗塞・脳出血の発症歴と、その後の後遺症の有無を含めて記載します。肝疾患や腎疾患では肝炎・肝硬変、腎不全などの診断歴や、透析治療の履歴が問われます。精神疾患ではうつ病や統合失調症の診断名とその治療・服薬歴を伝える必要があるのです。

投薬・服薬状況

告知書では現在服用中の薬剤があるか、薬の内容や服用期間を申告します。高血圧や糖尿病、心疾患など慢性疾患の治療薬、抗うつ薬など精神科の薬、ホルモン剤、免疫抑制剤など継続的服用を要する薬剤があれば、その薬剤名と服用開始時期・期間を正確に記載してください。

たとえば、高血圧治療薬を使っている場合は「いつからどの薬を服用しているか」、抗うつ薬の場合は「いつからどの薬で治療しているか」を申告します。処方薬以外でも、長期常用している市販薬やサプリメントがあれば申告しましょう。

保険会社は健康保険利用歴から処方された薬の情報も確認するため、虚偽の申告は契約後に発覚するおそれがあります。服薬状況も契約審査の重要項目であり、虚偽申告は重大なペナルティにつながる可能性があるのです。

その他

その他の項目として、妊娠・出産歴、身体障害の有無、喫煙歴や飲酒量、家族の病歴などが挙げられます。女性の場合は妊娠中や出産後の状態が問われ、妊娠期間中は契約できない商品もあるため正確に申告しましょう。

身体障害者手帳の所持や障害の程度についても確認されます。喫煙歴では喫煙の有無や喫煙開始時期、本数などが尋ねられることがあります。飲酒では一度に飲む量や飲酒頻度を問う会社もあるでしょう。

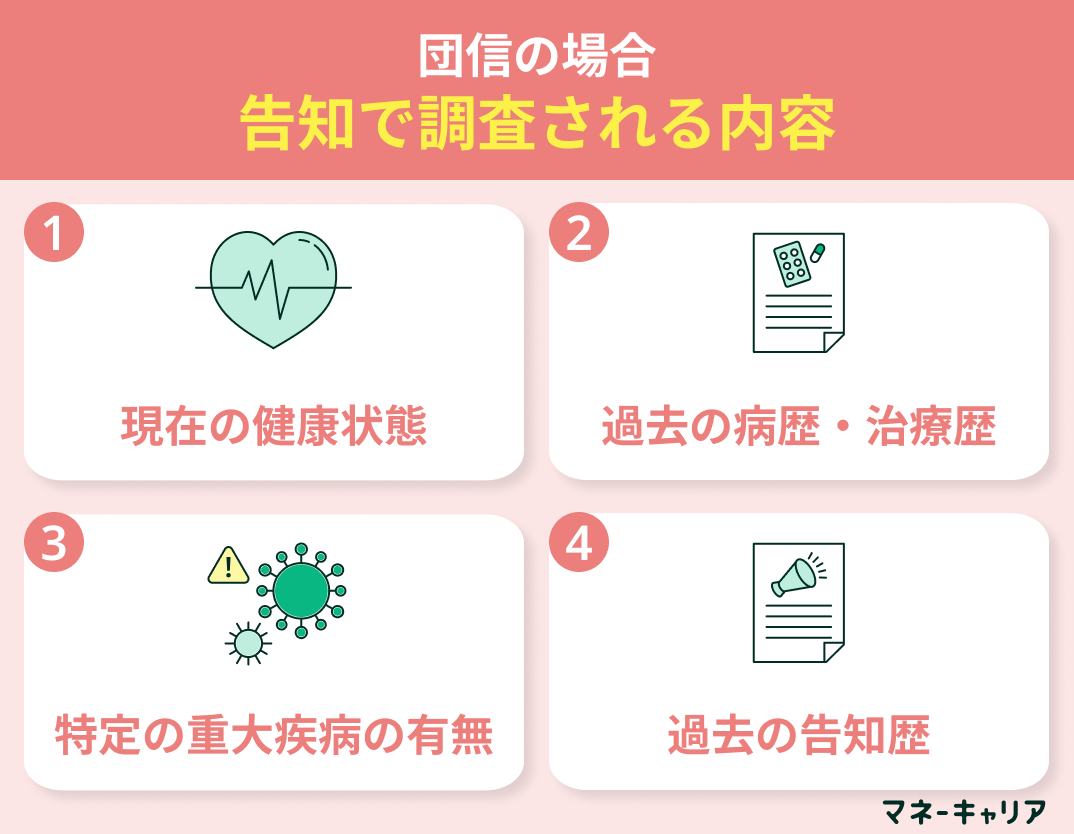

【団信の場合】告知ではどんな内容を調査される?

団体信用生命保険(団信)以外の生命保険に加入する際には、申込者の健康状態について詳細な告知が求められます。

生命保険は相互扶助の仕組みであり、公平な引受判断のため、告知内容を基に慎重かつ厳正な審査が行われます。

保険会社は告知情報や必要に応じて医療機関のカルテや健康保険の診療履歴を照会し、リスクを正確に把握しようとするのです。

- 現在の健康状態

- 過去の病歴・治療歴

- 特定の重大疾病の有無

- 過去の告知歴

現在の健康状態

現在の健康状態について、保険加入時の告知書ではいくつかの質問が設けられています。

- 現在何らかの病気やケガで治療や投薬を受けているかどうか

- 病気で定期的に通院しているか

- 現在、入院中か

- 身体に異常や自覚症状があるか など

契約者の同意を得た上で医療機関のカルテを確認し、申告された内容に関連するこれまでの病歴や治療歴を詳細に調査します※1。カルテには診断名や治療内容、通院・入院期間などが記録されており、告知内容と照合することで虚偽の申告があれば明らかになります。

なお、カルテの保存期間は法令によって診療終了後5年間と定められており、過去5年分の診療記録を確認することが可能です※2。医療機関側も、患者の同意書が提出された場合でも本人の意思を再確認した上で情報提供を行う必要があります。

過去の病歴・治療歴

過去の病歴や治療歴については、一定の期間内(一般的に直近数年、例として過去5年以内や3年以内)に医師の診察・治療・投薬を受けた事実があるかどうかを告知する必要があるのです。

その期間内における入院歴や手術歴(いつ、どんな病気で、どれくらいの期間入院・療養したか)についても詳細に尋ねられます。また、がんや心疾患、脳卒中、糖尿病など特定の重大な疾病にかかったことがあるかどうかも確認されます。

仮に告知書に「特定の病歴なし」と記載していても、実際には健康保険の診療履歴から該当する治療歴が判明すれば、告知義務違反と判断される可能性があるでしょう。公的医療保険(健康保険証)の利用履歴を通じて告知内容の真偽を確認できるため、虚偽の申告は避けるべきです。

特定の重大疾病の有無

生命保険や団体信用生命保険(団信)に加入する際には、健康状態に関する告知書において、主に以下のような項目が確認されます。

- がん

- 心疾患(心筋梗塞・狭心症など)

- 脳卒中

- 糖尿病

- 肝臓病

- 腎臓病

- 精神疾患 など

これらの病気は死亡リスクが高く、保険会社が特に重視する疾患です。日本人の死因トップは悪性新生物(がん)で全体の約24%、心疾患が約15%を占めています※。

過去にこれらの重大疾病にかかったことがある、または現在も治療中の場合は、告知書で事実を正確に申告しなければいけません。

治療が完了していても、所定の期間内であれば病歴として申告が必要です。多くの告知書では重大疾病名が列挙され、過去3ヶ月の治療歴や過去3年の病歴(投薬含む)を申告するよう求められるのが一般的です。

過去の告知歴

過去に団信や生命保険の加入審査で断られた経験の有無も、告知書で必ず確認されます。加入を断られた経験だけでなく、保険料の割増や保障範囲の一部除外など特別条件が付された契約になった経験について、確認される場合もあります。

該当する場合には「はい」と回答し、続いて断られた時期や保険の種類、理由などを求められたら正確に記入しましょう。保険会社から「引受け不可」の通知を受けた事実は、健康上のリスクが高かったことを示す重要な情報です。

加入謝絶歴はリスク判断の材料となるため、申込時に問われたら事実を告げてください。もし同じ保険会社で以前に謝絶となったにもかかわらず事実を隠して再度申し込んでも、保険会社には過去の申込み結果や告知内容が一定期間保管されており、事実はいずれ発覚します。

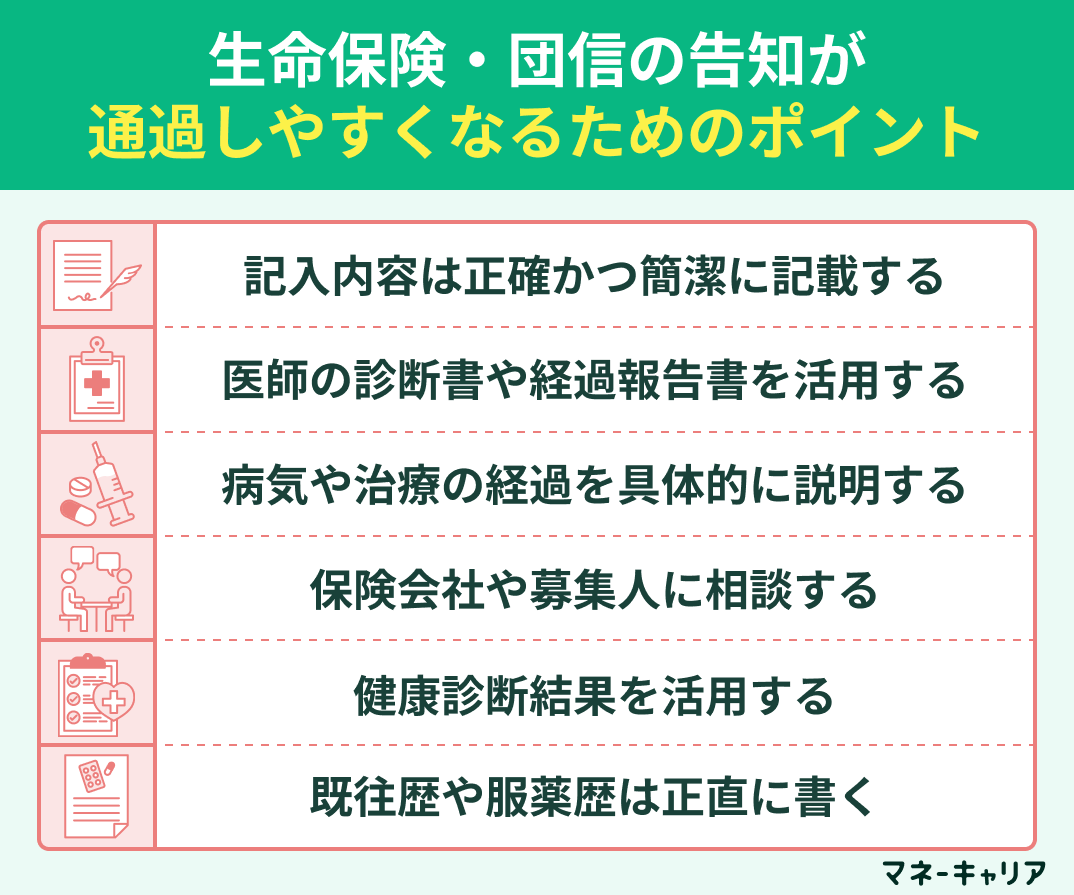

生命保険・団信の告知が通過しやすくなるためのポイントとは?

生命保険や団体信用生命保険に加入する際は、告知書への正確な記入が重要です。

- 記入内容は正確かつ簡潔に

- 医師の診断書や経過報告書を活用する

- 病気や治療の経過を具体的に説明する

- 保険会社や募集人に相談する

- 健康診断結果を活用する

- 既往歴や服薬歴は正直に書く

記入内容は正確かつ簡潔に

告知書には病名、治療期間、服薬歴などを事実に基づいて記入します。特に「正確に・ありのまま」書くことが重要です。検査結果や診察日などは可能な限り正確に、診断書などで確認して記載しましょう。

「1年以上前」といったあいまいな表現は避け、具体的な診断日を書くようにしてください。告知書の質問事項には、傷病名、診断時期・治療期間、入院や手術の有無、現在の状況(完治・治療中・服薬中など)が含まれます。

持病があれば傷病名と初回診断日、入院歴があれば入院日・期間も書きます。完治していれば「完治」と明記してください。不明点は自己判断せず医師や保険会社に確認しましょう。

医師の診断書や経過報告書を活用する

病気の治療が完了し経過観察も不要になっている場合は「完治証明書」や経過良好を示す診断書を用意すると、審査でプラスになります。現在服用中の薬の名前や服用量、治療状況などを詳しく記載した書面を告知書に添付するといいでしょう。

こうした資料は「現在は健康状態を保てている」ことを示す安心材料になります。さらに、医師のコメントがあればより効果的です。

たとえば「症状は軽かった」「再発の心配はない」などの所見があれば、審査官にポジティブな印象を与えます。

治療が軽度で済んだ場合はその旨を診断書に書いてもらうと、審査時にプラス評価となります。再発率が低いと医師から診断されていれば、その内容をコメントとして残しておくと安心材料になるでしょう。

病気や治療の経過を具体的に説明する

生命保険の告知書では、持病や過去の病気についてできるだけ具体的に経過を書いてください。一般に告知では直近5年以内の病歴が問われるため、その期間に治療を受けた病気は、現在完治していても正確に申告しましょう。

いつ発症(診断)されたのか、どのような治療や手術を受け、治療がいつ終了したのかを明確に記載します。また、治療後の現在の健康状態(再発がない、経過良好など)も記載することが大切です。

<記入例>

- 「20XX年X月に〇〇と診断され、X年間治療を受け、20XX年X月に治療を終了しました。現在は再発もなく経過は良好で、定期的な通院も不要です。」

このように、発症から完治までの経緯を順を追って説明しましょう。

病名や手術名は正式名称で記載し、日付や期間も正確に書きます。医師から治療と経過観察の終了を告げられ、今後の通院や検査が不要となった場合は、現在は「完治」として記載できます。

保険会社や募集人に相談する

保険の告知内容で不安な点や判断が難しいケースがある場合は、申し込み前に保険会社や保険募集人に問い合わせて確認しておきましょう。保険募集人は多くのケースを知っているため、告知内容に不安がある場合は相談すると良いでしょう。

保険会社によって引受基準は異なるため、判断が分かれそうな場合も専門家に相談しておくとより安心です。相談することで、告知書の書き方について具体的なアドバイスを受けられます。

軽い高血圧で薬を服用している場合、通常の医療保険では加入を断られることがありますが、引受基準緩和型保険なら加入できる可能性が十分にあります。このような場合も、募集人に相談すれば適切な保険商品を紹介してもらえるでしょう。

近年では、持病がある方向けに引受基準を緩和した保険商品や、健康告知なしで加入できる無選択型保険も登場しています。

健康診断結果を活用する

最近の健康診断で異常がなければ、その結果を保険の申し込み時に添付することで審査でプラスになる場合があります。健康診断結果は現在の健康状態を示す客観的な証拠となるため、保険会社にとって安心材料となるからです。

健康診断ではBMIや血圧、血糖値、肝機能値などもチェックされ、これらが基準範囲内であれば将来の病気リスクが低いとみなされます。直近1年以内の健康診断結果は有効で、それより古い結果は参考程度にしかならないことがあります。

検査の判定がすべて「異常なし」なら、なおさらプラスです。商品によっては、健康診断結果を提出することで保険料が割引になる場合もあります。過去に病気を経験していても、最新の健康診断で異常が見当たらなければ、その結果を示すことで現在は健康であることをアピールできます。

既往歴や服薬歴は正直に書く

既往歴や服薬歴については、保険会社に正直に申告することが大前提です。万一隠してもいずれ発覚し、重大な告知義務違反とみなされます。告知義務違反が判明した場合、契約から2年以内であれば契約の解除が可能です※。

2年を過ぎていても、故意による不告知など悪質なケースでは契約が取り消され、保険金が支払われないだけでなく、それまで支払った保険料も戻ってこない可能性があります。加入時や保険金請求時に、医師の診断書や過去のカルテ、健康保険の診療記録などを調査するため、虚偽の告知は必ず判明します。

持病がある方でも加入できる保険があるので、無理に通常の保険で嘘の申告をすることはおすすめしません。もし申告し忘れたことに気付いたら、契約後でも速やかに保険会社に申し出て追加で告知することが重要です。

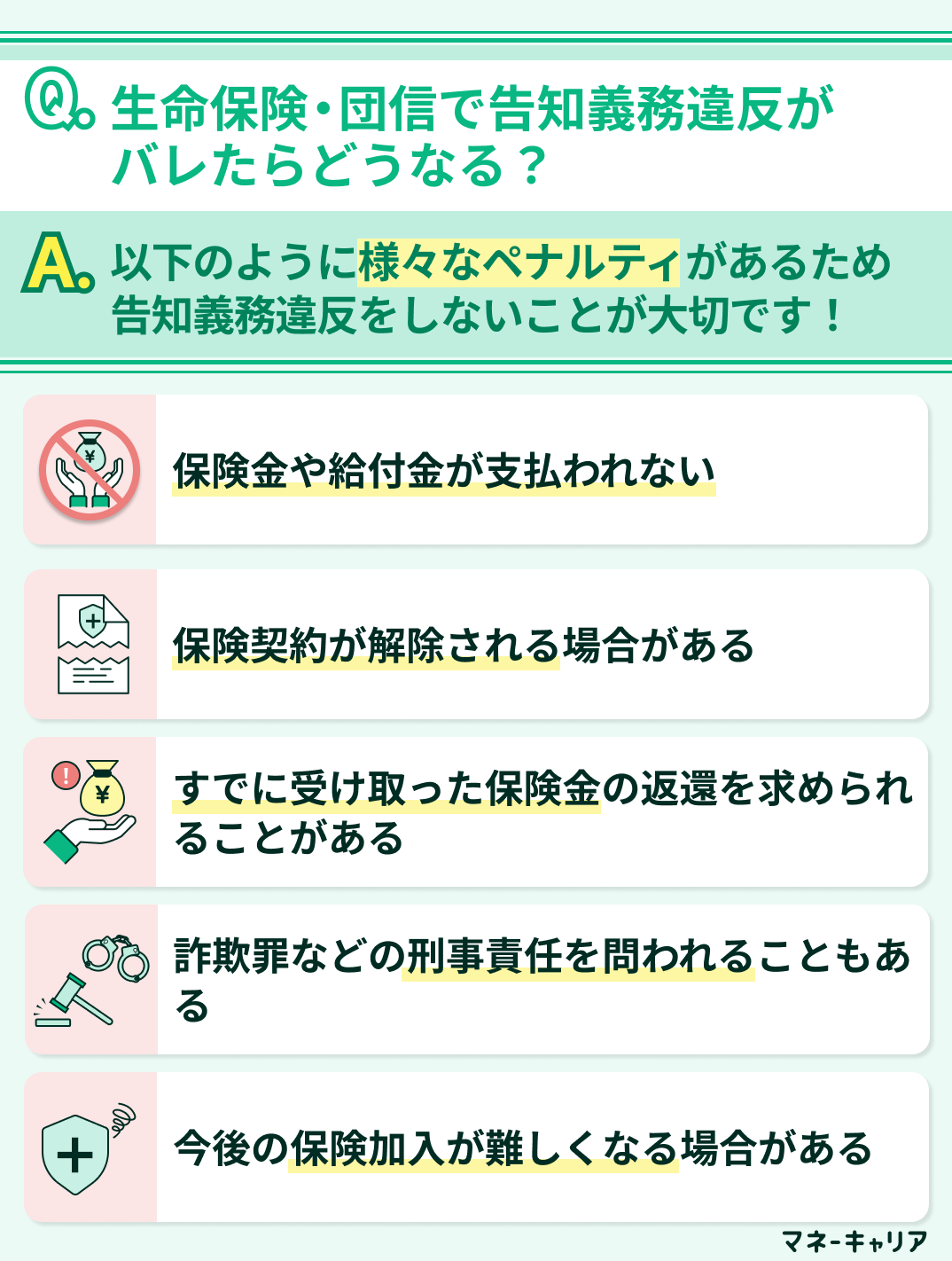

生命保険・団信で告知義務違反がバレたらどうなる?

生命保険や住宅ローンの団体信用生命保険(団信)に加入する際には、健康状態や病歴などを正確に告知する義務があります。

この義務は保険会社が公平な引受審査を行うために定めた重要なルールで、正確な告知が行われないとリスクを適切に判断できず、契約者間の公平性が大きく損なわれてしまいます。

生命保険・団信で告知義務違反がバレるとおこることは、以下の5つです。

- 保険金や給付金が支払われない

- 保険契約が解除される場合がある

- すでに受け取った保険金の返還を求められることがある

- 詐欺罪などの刑事責任を問われることもある

- 今後の保険加入が難しくなる場合がある

保険金や給付金が支払われない

告知義務違反が判明すると、保険会社は本来支払われるはずの保険金や給付金の支払いを拒否します。死亡保険金や医療保険の入院給付金など、請求しても一切受け取れなくなる可能性が極めて高いのです。

契約から間もない時期に死亡や入院などの請求があれば、生命保険会社は告知内容に偽りがなかったか徹底的に調査します。保険金の支払い審査では被保険者の医療記録や診断書が精査されるため、申込時に告知しなかった病歴や健康状態はこの段階で露見しやすいのです。

加入時に申告しなかった持病が原因で亡くなった場合、その死亡保険金は支払われないのが通常です。保険金が下りなければ、多額の治療費や生活費を全て自己負担しなければならず、経済的にも大きな打撃となります。

保険契約が解除される場合がある

生命保険や住宅ローンの団体信用生命保険(団信)の契約では、責任開始日から2年以内に虚偽の告知が発覚した場合、保険会社はその契約を解除(無効)する権利を有します※1。

通常、契約が2年以上継続すれば告知義務違反を理由に解除されることはありません。ただし、責任開始から2年を超えていても、その間に発生した保険金支払事由に関する違反が後で判明した場合は契約が解除されることがあります※1。

また、違反の態様が悪質(故意の重大な隠匿など)であれば、2年経過後でも「詐欺」として契約が取り消される可能性があります。

- 団信で故意の告知義務違反が発覚し、ローン契約が無効になった例もある

契約が解除されると、その保険は初めからなかったことになり、以後の保障は一切なくなります。

すでに受け取った保険金の返還を求められることがある

故意に虚偽の告知をした場合は詐欺行為とみなされ、契約は当初からなかったものとされる「詐欺取消し」が適用されることがあります。この場合、受け取った保険金は不当利得とされ、不正受給分を返還する義務が生じます。

保険法第37条

保険法第37条

詐欺罪などの刑事責任を問われることもある

今後の保険加入が難しくなる場合がある

保険契約が解除されると、その事実は保険会社の内部データに長期間記録され続けます。いわゆるブラックリストに載ってしまう状態になり、その結果、以後は同じ保険会社で新たな契約を申し込んでも審査に通らなくなるおそれがあります。

契約解除となれば払い込んだ保険料も返還されず、保険金や給付金も一切受け取れない重大な不利益をかぶるでしょう。多くの生命保険では契約開始から2年以内に判明した場合に限り告知義務違反による契約解除が可能ですが、故意の虚偽と判断された場合は経過期間に関係なく契約が無効とされることもあります。

また、保険の申込書類は法人税法の規定により最低でも7年間は保存されるため、契約解除や謝絶といった記録は容易には消えることはありません※。

【まとめ】「告知義務違反はみんなやってる」は要注意!どうやってバレる

「告知義務違反はみんなやってるから大丈夫」という考えは危険です。

他の人がたまたまバレずに保険金を受け取れたとしても、自分も同じように隠し通せる保証はありません。そのため、申込時に持病などを隠して加入してもいずれ発覚する可能性が高いです。

「みんなやってるから」と安易に告知義務違反をすれば、いざというときに保障を受けられないどころか、将来的に新たな保険にも入れなくなります。

保険選びに不安がある方は、マネーキャリアの無料相談サービスを利用してみましょう。マネーキャリアは累計10万件以上の相談実績があり、利用者から高い満足度を得ている信頼できるサービスです。相談はオンラインで全国どこからでも可能で、土日祝日も対応しています。

何度相談しても無料なので、納得いくまで専門家に質問できます。保険の見直しや新規加入で悩んだら、マネーキャリアを活用してプロのアドバイスを受けてみてください。