この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

住宅ローンの固定金利は何年が得?期間別の特徴を解説

住宅ローンの固定金利でどの期間が得かは、ライフプランや金利リスクへの考え方、許容度によって異なります。短期・長期・全期間固定の特徴を把握し、自分や家族の状況に合わせて選ぶことが大切です。

この章では次の3点を解説します。

- 短期固定金利(2年・3年・5年)の特徴

- 長期固定金利(10年・20年)の特徴

- 全期間固定金利(21年〜35年)の特徴

| 項目 | 短期固定(2~5年) | 長期固定(10~20年) | 全期間固定(21~35年) |

|---|---|---|---|

| 金利水準 | 低め | 中程度 | 高め |

| 主なメリット | 当初は返済負担が軽く、 短期戦略に対応しやすい | 教育費などのピークにも対応できる 安定した返済プランが組める | 完済まで返済額が変わらず、 心理的な安心感が強い |

| 主なデメリット | 期間終了後に金利が 急上昇するリスクあり | 終了後の金利見直しで 負担増の可能性あり | 総支払額が高くなる 傾向がある |

| 向いている人 | 早期返済・売却・借り換え を考えている方 | 子育て期や ライフイベントのある世帯 | 長期安定返済を 最優先したい方 |

- 期間設定の自由度:3年固定や15年固定など、中間的な期間を選べるか

- 固定終了後の金利優遇幅:優遇が継続されるのか、それとも見直しで返済額が増える可能性があるのか

- 商品設計の特徴:ネット銀行はシンプルな商品設計と低金利で勝負、地方銀行は地域特化型サービスや相談体制の手厚さが強み

短期固定金利(2年・3年・5年)の特徴

借入の初期2〜5年間は返済額が変わらず、節目の年に金利や優遇条件の更新が入ります。更新の際は、同じ金融機関内での期間変更や、他行への借り換えといった選択肢も検討できます。

【メリット】

- 借入初期の月返済を軽くしやすい

- 固定中に繰り上げ返済で元金を縮める効果を実感しやすい

- 引越し直後や育児期など、手元資金を厚く保ちやすい

- 更新直後に返済額が上下する可能性がある

- 条件確認や比較など、定期的な手間がかかる

- 期間中に金利が下がっても、反映されにくい(借り換え等が前提)

- 数年以内に住み替えや売却の可能性がある

- 当面は貯蓄や教育費づくりを優先したい

- 年1回程度の条件チェックをいとわない

長期固定金利(10年・20年)の特徴

10年や20年といった比較的長い区間で返済額が一定になります。見直しの頻度が少なく、教育費のピークやリフォーム期をまたぐ場合でも計画を立てやすくなります。

【メリット】

- 家計の見通しを立てやすい

- 中期の金利変動の影響を受けにくい

- 短期固定よりも更新の手間が少ない

- 短期固定に比べて月々の返済額が重くなりがち

- 期間中に金利が下がっても、反映されにくい(借り換え等が前提)

- 更新時に返済額が動く可能性があり、残高圧縮の準備が必要

- 子どもの進学時期と重なる10〜20年を安定させたい

- 定年前に完済までの道筋をつけたい

- 頻繁な見直しは避けつつ、節目では再設計したい

全期間固定金利(21年〜35年)の特徴

完済まで返済額が変わりません。金利上昇の影響を受けにくく、運用の手間も少ないため、家計管理を落ち着いて続けられます。

【メリット】

- 月々の固定費が安定し、長期の資金配分を決めやすい

- 予期せぬ金利上振れを気にせずに済む

- ライフイベントの多い時期も計画を維持しやすい

- 借入直後の月返済は高めになりやすい

- 金利低下の恩恵を受けにくく、条件変更は借り換えが前提

- 早期の売却・住み替えでは諸費用の回収に時間がかかることがある

- 長く同じ住まいで暮らす見込みがある

- 収入が安定しており、固定費を一定に保ちたい

- 金利の管理や比較に手間をかけたくない

「固定10年」と「全期間固定35年」の総支払額の差をシミュレーション

固定金利を選ぶ際は、期間によって返済額や総支払額がどの程度変わるかを具体的に把握しておくことが大切です。

なかでも「固定10年」と「全期間固定35年」は、金利の安定期間や水準が異なるため、家計に与える影響も大きく変わります。

ここでは、三菱UFJ銀行の最新金利をもとに、借入額3,000万円・35年返済(ボーナス返済なし)で両者を比較しました。

現在の金利水準では、当初は固定10年のほうが総支払額を抑えられますが、将来の金利上昇によっては全期間固定を上回る可能性があります。

【シミュレーション条件】

- 固定10年:年1.95%(当初10年間)→ 11年目以降 年3.18%

※固定10年・固定20年はその時点の店頭表示金利より年▲1.55%優遇 - 全期間固定35年:年2.70%

| 項目 | 固定10年 | 全期間固定35年 |

|---|---|---|

| 月々返済額(当初) | 約98,611円 | 約110,491円 |

| 月々返済額(11年目以降) | 約113,166円 | 約110,491円(変動なし) |

| 総返済額 | 約4,578万円 | 約4,641万円 |

| 差額 | — | 固定10年より 約62万円多い |

住宅ローンの固定金利期間で迷ったら、無料FP相談を活用しよう

固定金利の期間選びは、将来の金利動向だけでなく、家計の安定性やライフプランとの相性も大きく関わります。

たとえば「子どもの教育費が増える時期に返済額が上がるのは避けたい」「老後までの返済期間を短くしたい」など、家庭ごとに優先順位は異なります。

しかし、金利の先行きは誰にも読めず、ネット情報だけでは判断が難しいのも事実です。

そんなときこそ、専門家に相談して自分の状況に合った判断基準を持つことが、後悔しない選択につながります。

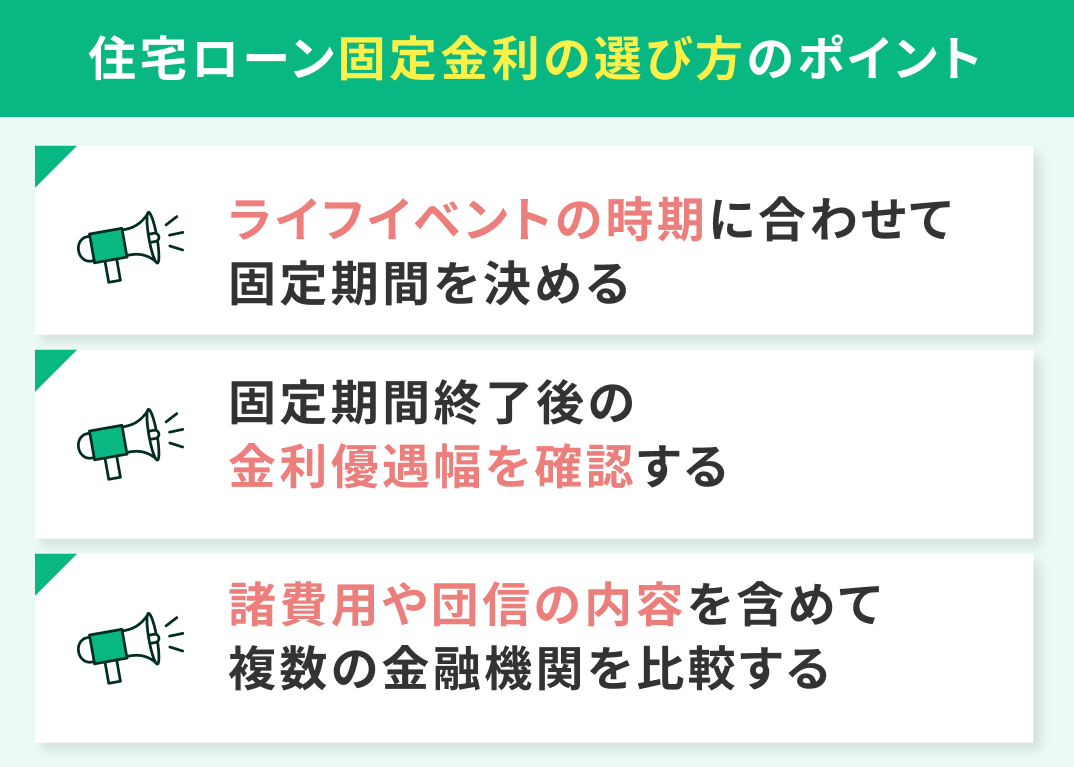

住宅ローン・固定金利の選び方のポイント

固定金利の期間を選ぶときは、「金利が低いか高いか」だけで判断すると後悔する可能性があります。 なぜなら、同じ金利でもライフプランや将来の支出時期によって、返済の負担感やリスクの大きさがまったく変わるからです。

ここでは、固定期間を決める際に必ず確認しておきたい3つの視点を紹介します。

- ライフイベントの時期に合わせて固定期間を決める

- 固定期間終了後の金利優遇幅を確認する

- 諸費用や団信の内容を含めて複数の金融機関を比較する

ライフイベントの時期に合わせて固定期間を決める

住宅ローンの返済は長期にわたるため、家計の変化が大きい時期を見据えて固定期間を設定することが大切です。

特に意識したいのが「教育費のピーク」と「退職後の収入減少」です。

- 教育費のピーク(子どもが高校〜大学に進学する時期)

高校や大学への進学時期は、年間100万〜200万円以上の教育費がかかるケースも珍しくありません。返済額が一定であれば、この時期の負担感を軽減できます。 - 定年退職まで安定して返済

定年まで収入が見込める期間を固定金利でカバーすれば、退職後の収入減に合わせて返済を終える計画が立てやすくなります。

固定期間終了後の金利優遇幅を確認する

固定期間終了後の条件は、総返済額を左右する重要な要素です。 多くの金融機関では固定期間が終わると変動金利に移行しますが、その際の金利優遇幅(店頭金利から何%引かれるか)によって返済額の増減が大きく変わります。

- 優遇幅が大きい場合:終了後の金利上昇リスクをある程度抑えられる

- 優遇幅が小さい場合:返済額が急増する可能性が高い

- 借り換え前提の場合:諸費用・審査条件を事前に確認する必要あり

諸費用や団信の内容を含めて複数の金融機関を比較する

- 事務手数料:定額型か定率型かで数十万円の差が出ることもあります。

- 団信の保障範囲:三大疾病保障、全疾病保障、がん診断一時金などの有無によって保険料負担が変わります。

- その他の諸費用:登記費用や火災保険料なども金融機関ごとに条件が異なります。

| 項目 | 条件 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 事務手数料 | 定率型2.2% | 約66万円 |

| 団信(三大疾病保障付き) | 年間+3万円 | 35年で約105万円 |

| 登記費用 | 固定資産評価額等により変動 | 約20万円 |

【まとめ】固定金利は「何年」よりも「どう使うか」が重要

固定金利を選ぶときに、多くの方が「何年固定にすべきか」に注目しますが、実際に大切なのはその固定期間をあなたのライフプランの中でどう活用するかです。

同じ固定10年でも、教育費がかかる時期をカバーする目的なのか、金利上昇リスクを回避したいのかによって、選び方やメリットは変わります。

本記事で解説したように、ライフイベントに合わせた期間設定、固定終了後の金利条件、諸費用や保障内容まで含めた総合判断が、無理なく返済を続けるための鍵となります。

短期の金利メリットだけに目を奪われるのではなく、「いつ・どの時期に・どんな状態で」返済を続けたいのかを基準に考えることが重要です。