この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- がん団信と全疾病団信を比較!どっちがおすすめ?

- がん団信と全疾病団信の違いを比較

- がん団信はこんな人におすすめ

- 全疾病団信はこんな人におすすめ

- がん団信と全疾病団信どっちにしようか迷う人はFPに相談してみよう!

- 【実際どうだった?】がん団信か全疾病団信どちらかを選んだ人の体験談

- がん団信と全疾病団信どちらを選びましたか?

- 選んだ理由を教えてください

- その選択に満足していますか?

- がん団信のデメリットと注意点

- がん以外の病気の保障はない

- 対象とならないがんもある

- 免責期間がある

- 全疾病団信のデメリットと注意点

- 金利の上乗せが高くなる

- 加入審査が厳しい

- 保障が重複する可能性も

- がん団信か全疾病団信どっち?選ぶときのポイント3つ

- 家族歴や生活習慣からリスクを考える

- 家計の余裕と保険料のバランスを見る

- 他の保障との重複をチェックする

- がん団信と全疾病団信どっちが向いているかマネーキャリアに聞いてみよう

- 【まとめ】がん団信と全疾病団信どっちを選ぶかは個人の状況に応じた比較が必須

がん団信と全疾病団信を比較!どっちがおすすめ?

がん団信と全疾病団信は、どちらが優れているというよりも、健康状態や家族構成、保険料負担などによって向き不向きが異なります。それぞれの特徴を理解したうえで、自分に合った選び方を見つけることが大切です。

ここでは、がん団信と全疾病団信の主な違いを比較表にまとめたうえで、それぞれ向いている人の特徴を詳しく解説します。自分にとってどちらの団信が適しているかを見極めるための参考にしてください。

がん団信と全疾病団信の違いを比較

がん団信と全疾病団信の最大の違いは、保障の対象範囲と支払い条件の厳しさにあります。

がん団信はその名の通り「がん(悪性新生物)」のみに特化しているのに対し、全疾病団信は「すべての病気・ケガ」に対応する特約です。対象範囲が大きく異なるため、保障内容にも明確な違いが生じます。

また、金利の上乗せ(=保険料)にも差があり、がん団信が年0.1%程度の負担で済むのに対し、全疾病団信は年0.2~0.4%程度と高めに設定されていることが多いです。

以下の表に主な違いをまとめました。

| がん団信 | 全疾病団信 | |

|---|---|---|

| 保険料上乗せ | 年0.1%程度 | 年0.2~0.4%程度 |

| 保障範囲 | がん(悪性新生物) | すべての病気・ケガ |

| 支払条件 | 診断確定・所定の治療など | 60日以上の就業不能など |

| 支払内容 | 残債の全額・50%など | 残債の全額・一部 就業不能時の返済保証など |

| 審査基準 | がんに関わる病歴など | 告知事項は多岐に渡る |

※保険料の負担なしで特約を付帯できる金融機関もあります

※保障範囲や支払条件は商品により異なります

特に注意したいのは、支払条件の厳しさです。がん団信は「診断確定」や「所定の治療開始」など比較的明確な条件で保障が開始されるのに対し、全疾病団信は「60日以上の就業不能状態が続いた場合」など、実際の保障までにハードルがあるケースが少なくありません。

また、審査の厳しさにも違いがあります。がん団信はがんに関する既往歴を中心に問われますが、全疾病団信はより広範囲の健康状態に関する告知が必要です。そのため、持病や過去の治療歴がある人にとっては、加入自体が難しい場合もあります。

それぞれの注意点をしっかり理解することが、後悔のない選択につながるでしょう。

がん団信はこんな人におすすめ

がん団信は「がん」という特定の病気に備えることで、ピンポイントに保障を設計できるのが強みです。以下のような特徴に当てはまる人には、がん団信が向いていると言えるでしょう。

- 家族にがんの罹患者が多い

- がんの早期発見・治療への意識が高い

- 収入の先行きに不安がある

- 医療保険との保障の重複を避けたい

- 団信の保険料をできるだけ抑えたい

がん団信は、保険料の負担が比較的軽く、加入のハードルも低いというメリットがあります。特に医療保険などでがん以外の病気にはすでに備えている人にとっては、保障の重複を避けつつ、必要な保障だけを確保できるコストパフォーマンスに優れた選択肢です。

ただし、がん以外のリスクには備えられないため、「一つの病気に絞って備える」という考え方が合わない人には不向きな場合もあります。

全疾病団信はこんな人におすすめ

全疾病団信は、その名の通りすべての病気・ケガに備えられるのが最大の特徴です。病気やケガによって長期の就業不能になるリスクに備えたい人には、非常に心強い保障になります。

おすすめできる人の特徴は次の通りです。

- 長期の就業不能が収入に直結する

- 持病や既往歴があり、複数の疾病リスクに備えたい

- 住宅ローン契約時に高齢

- 家族に8大疾病の罹患者がいる

- 医療の保障が充分でない

全疾病団信は、幅広いリスクに備えられる反面、保険料が高くなりやすい点には注意が必要です。とはいえ、精神的な安心感は非常に大きく、家計の主な担い手である人にとっては、万が一の際に家族を守るセーフティネットとして頼れる存在になります。

加えて「就業不能になったときに住宅ローンの返済が免除される」など、保障の内容も金融機関によって多彩なので、選ぶ際には細かな条件も確認しておくと安心です。

がん団信と全疾病団信どっちにしようか迷う人はFPに相談してみよう!

がん団信と全疾病団信のどちらにするか決めかねている場合は、FPに相談してみるのがおすすめです。

団信は住宅ローン契約時にしか選べないことが多く、あとから変更できないケースがほとんど。だからこそ、最初の選択がとても重要です。

保険料や保障内容を見比べても、自分に合った特約がどれか自身で判断するのは難しいでしょう。商品の複雑さに加え、健康状態や将来の働き方、家族構成など、個別の事情を踏まえる必要があるからです。

そんなときこそ、FPとの個別相談が役立ちます。希望する金融機関の商品内容を比較したうえで、あなたのライフプランに合った保障を一緒に考えてみませんか?

迷ったまま契約して後悔しないためにも、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

【実際どうだった?】がん団信か全疾病団信どちらかを選んだ人の体験談

団信の特約で迷ったときに頼りになるのが、実際に選んだ人のリアルな体験談です。どちらを選び、なぜその決断に至ったのか、選んだあと後悔していないか。 ほかの人の視点や選び方を知ることで、自分自身の判断材料がクリアになってきます。

この章では、実際にがん団信または全疾病団信を選んだ人の声を紹介します。それぞれの理由や背景を読みながら、「自分にとってはどちらが合うのか?」を考えてみましょう。

※ 口コミ調査方法:クラウドワークス

※ 調査期間:2025年8月6日~2025年8月8日

※ 口コミ内容は回答者の主観的な感想や評価です。

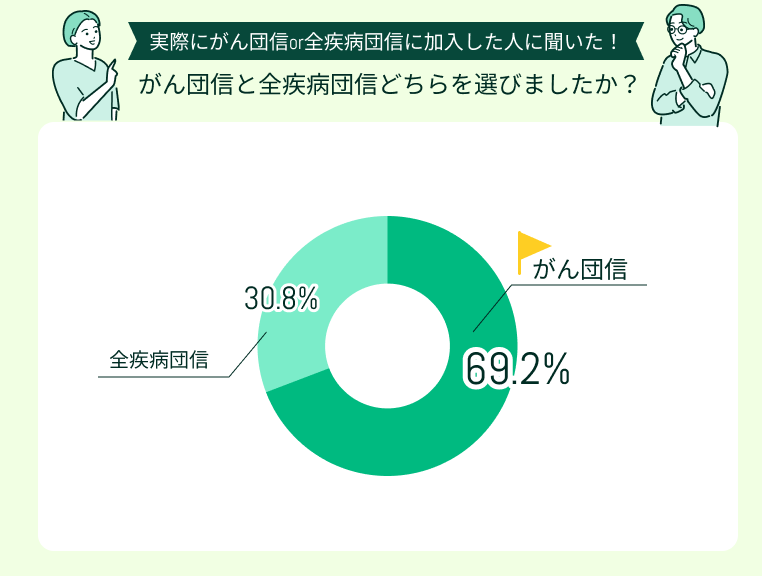

がん団信と全疾病団信どちらを選びましたか?

アンケート結果では、がん団信を選んだ人が69.2%と過半数を占め、全疾病団信を選んだ人は30.8%でした。

全体的には、がん団信の方を選ぶ人が多い傾向が見られますが、全疾病団信を選ぶ人も一定数存在しており、それぞれのニーズや考え方の違いが反映された結果といえます。

選んだ理由を教えてください

では、どのような理由で特約を選んだのかを見ていきましょう。

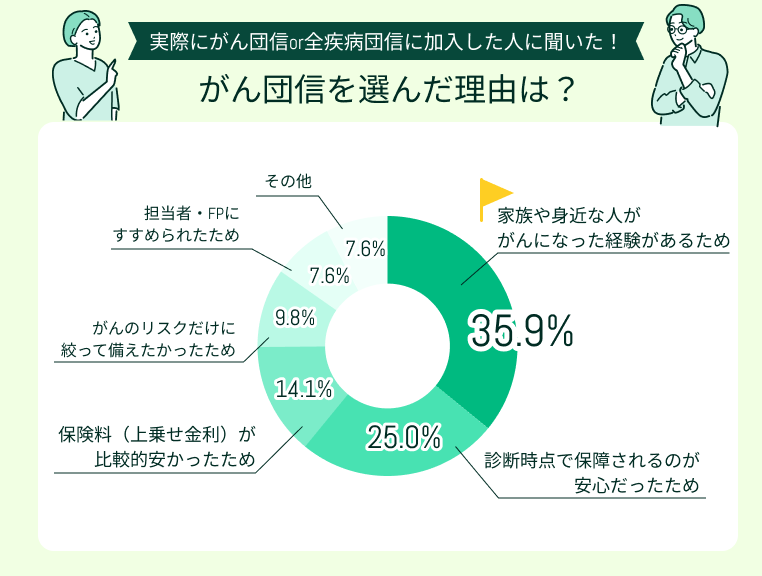

がん団信を選んだ方の理由は次の通りです。

がん団信を選んだ人の35.9%が「家族や身近な人ががんになった経験がある」と回答しました。身近での罹患経験は、がんへの備えの必要性を強く意識させる要因といえます。

次いで多かったのは「診断時点で保障されるのが安心だったため」(25.0%)。がんと診断された時点で住宅ローン残高がゼロになる点は、大きな安心材料となります。

そのほか、「保険料(上乗せ金利)が比較的安かった」(14.1%)や、「がんのリスクだけに絞って備えたかった」(9.8%)といった理由も挙がっており、コスト面や保障範囲の明確さを重視する傾向も見られました。

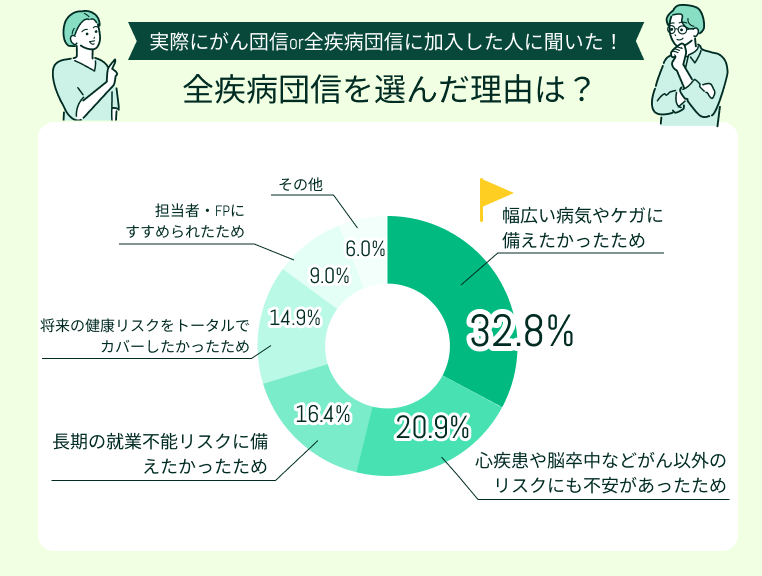

次に、全疾病団信を選んだ理由を見ていきましょう。

全疾病団信を選んだ人の理由で最も多かったのは「幅広い病気やケガに備えたかった」(32.8%)です。がんに限らず、心疾患や脳疾患、事故による就業不能など、多様なリスクに対応できる安心感が支持されています。

続いて多かったのは「心疾患や脳卒中など、がん以外のリスクにも不安があった」(20.9%)や「長期の就業不能リスクに備えたかった」(16.4%)といった、生活基盤の維持を重視する声です。

さらに「将来の健康リスクをトータルでカバーしたかった」(14.9%)という、包括的な保障を求める回答も一定数ありました。

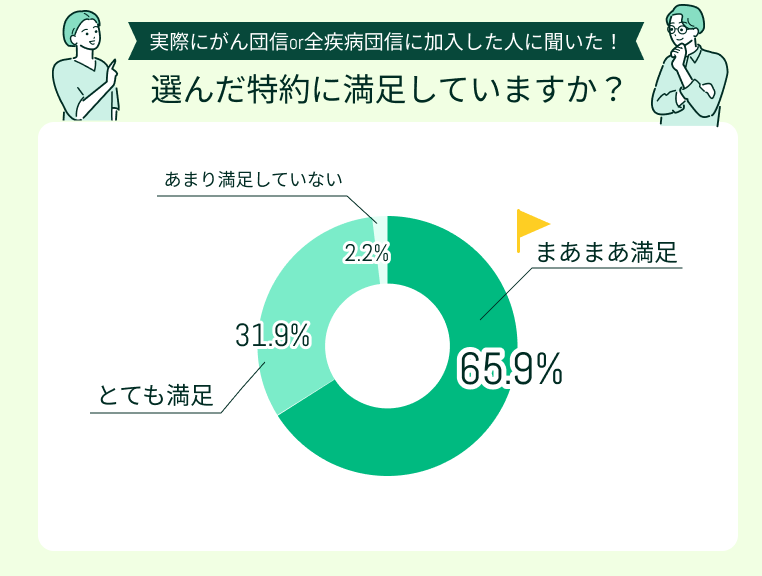

その選択に満足していますか?

アンケート結果では、「まあまあ満足」と回答した人が65.9%で最も多く、次いで「とても満足」が31.9%という結果でした。「満足していない」と答えた人はゼロで、全体として高い満足度がうかがえます。

満足度の高さは、次のような声からもわかります。

40代男性

がん家系の不安が軽くなった

30代男性

長期の返済に安心を得られた

住宅ローンは長期間の返済が必要なので、病気やケガで働けなくなるリスクが心配でした。金利は高くなるものの、がんや心筋梗塞などの三大疾病だけでなく、精神疾患や骨折などにも対応できる全疾病団信なら、より安心してローンを組めると感じました。実際、身近にうつ病で長期休職している人もいて、幅広い病気に対応している点が決め手になりました。

中には「まだ保険金を受け取るような事態になっていないため、評価しづらい」という背景もあり、実感として特約の満足感を得られている人は少数かもしれません。

それでも、加入時に想定していた条件や目的に沿った団信を選び、金利に関しても不満を持つ人は少ないと考えられます。

がん団信のデメリットと注意点

がん団信は、がんに特化した保障だからこそ注意点もあります。特に気をつけたいのは、以下の3点です。

- がん以外の病気の保障はない

- 対象とならないがんもある

- 免責期間がある

がん以外の病気の保障はない

心筋梗塞や脳卒中、糖尿病など、がん以外の重病によって働けなくなった場合は保障の対象外になることが一般的です。

特に30~40代は、まだ健康だという意識から「がんさえ備えておけばいい」と考えがちですが、実際には生活習慣病や精神疾患など、他の疾患による長期の離職リスクも少なくありません。

また、がん団信では就業不能時の返済保障なども対象外とされていることが多く、「がんにならなければ何も支援がない」というのが実情です。がん以外の保障がないと不安な人は、自助努力で用意しなければならない点がデメリットといえるでしょう。

対象とならないがんもある

がん団信といっても、すべてのがんが保障対象になるとは限りません。

たとえば、上皮内がん(子宮頸がん0期、大腸粘膜内がん、食道上皮内がんなど)や、悪性黒色腫を除く一部の皮膚がんなどは、多くのがん団信で保障の対象外と定められています。これらは早期発見により完治できる可能性が高く、治癒後また返済を続けられる状態に戻れるからです。

同じ「がん」であっても給付の対象にならない場合があるため、商品ごとの保障範囲を事前に確認することが非常に重要です。

免責期間がある

多くのがん団信では、「契約後90日間は保障対象外」とする免責期間が設けられています。 つまり、契約から90日以内にがんと診断されても、住宅ローンの残債は免除されないということです。

この免責期間は加入者側からすると軽視されがちです。しかし万が一、契約直後にがんが発覚した場合、高額な住宅ローン返済がそのまま残ってしまうことになります。闘病しながら多額のローンを抱える状況は避けたいものです。

健康診断などで不安を感じていたタイミングで団信に加入し、「これで安心」と思った矢先に診断される可能性もあります。加入時期の健康状態には、十分な注意が必要です。

全疾病団信のデメリットと注意点

全疾病団信は、がんを含むすべての病気やケガに備えられる点が魅力ですが、そのぶん負担や注意点もあります。とくに以下の3点には注意が必要です。

- 金利の上乗せが高くなる

- 加入審査が厳しい

- 保障が重複する可能性も

保障を最適化するためにも、あらかじめこれらのポイントを理解しておきましょう。

金利の上乗せが高くなる

全疾病団信は、がん団信よりも保険料の上乗せ幅が大きい傾向があり、金利にして年0.2〜0.4%程度が加算されるケースが一般的です。

たとえば、借入額3,000万円の場合、 金利が1.0%から1.2%に上がるだけで、毎月の返済額は約3,000円前後、総返済額は約115万円も増加します(※返済期間35年・元利均等・ボーナス返済なしで試算) 。

たった0.2%と思いがちですが、長期間にわたって支払い続ける住宅ローンでは、家計に大きな影響を及ぼすこともあるのです。

加入審査が厳しい

全疾病団信は、加入のための健康審査が比較的厳しい傾向にあります。がん団信よりも幅広いリスクをカバーするため、告知事項が多く、審査のハードルが高くなりやすいです。

特に、持病がある人や過去に大きな病気・手術を経験した人は、団信自体に加入できないケースも少なくありません。住宅ローンそのものが組めなくなる可能性があるため、事前の確認が不可欠です。

また、金融機関によって審査基準や告知項目は異なるため、同じ条件でも通る・通らないの差が出る場合もあります。審査に不安がある人は、早めに比較検討を進めましょう。

保障が重複する可能性も

全疾病団信は保障の範囲が広いため、すでに加入している医療保険や就業不能保険と保障内容が重なる場合があります。その結果、保障は手厚くても保険料負担が過剰になってしまうことも。

特に、すでに長期入院時の収入減に備える保険や、8大疾病の保障が付いた保険に入っている人は注意が必要です。保障全体を見渡したうえでのバランス調整が不可欠といえます。

無駄な保険料負担を防ぐためにも、既存の保障内容を整理し、必要に応じてFPに相談するのが安心です。

がん団信か全疾病団信どっち?選ぶときのポイント3つ

がん団信と全疾病団信のどちらが合っているかは、個々の状況によって異なります。 迷ったときは、次の3つの視点から判断すると選びやすくなります。

- 家族歴や生活習慣からリスクを考える

- 家計の余裕と保険料のバランスを見る

- 他の保障との重複をチェックする

家族歴や生活習慣からリスクを考える

がん団信か全疾病団信かを決めるうえで、自分や家族の健康リスクを見極めることが第一歩です。

たとえば、親族にがん患者が多い人、がん家系にある人はがん団信を優先的に検討する価値があります。一方で、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を抱えていたり、ストレスの多い働き方をしていたりする人は、全疾病団信の方が安心感が高いでしょう。

また、団信は健康状態によっては加入できないケースもあるため、過去の病歴や通院歴がある人は、審査の観点から選択肢が限られることも想定しておくべきです。

家計の余裕と保険料のバランスを見る

団信を選ぶ際は、住宅ローン返済に保険料(=金利上乗せ)がどれくらい影響するかを試算しておくことも大切です。

全疾病団信は、がん団信よりも保険料の上乗せが高くなる傾向があり、金利差によっては総返済額で100万円単位の差が生じます。これにより返済比率が上昇し、住宅ローン自体の借入額に制限が出る可能性もあるのです。

このように、保障内容に見合ったコストかどうかは人それぞれ異なります。「その保険料を払ってでも得るべき保障かどうか」を、冷静に判断することがポイントです。

他の保障との重複をチェックする

すでに加入している保険と、保障内容が重複していないかの確認も重要です。

がん保険や就業不能保険、医療保険などに加入している人は、団信と保障内容が重なってしまう可能性があり、保険料がムダになるケースもあります。また、傷病手当金や障害年金などの公的保障でカバーできる範囲を考慮することも重要です。

ただし、団信の保障範囲はあくまで住宅ローンの返済に限定されていることは忘れてはいけません。 生活費や教育費など、家族の将来にかかるお金に不安がある場合は、重複を恐れずに別の保険で備えることも選択肢のひとつです。

がん団信と全疾病団信どっちが向いているかマネーキャリアに聞いてみよう

がん団信と全疾病団信、どちらが向いているかは一人ひとりで異なります。なぜなら、健康状態や収入、家族構成やライフプランによって「備えるべきリスク」が変わってくるからです。

保険料の負担だけで選んでしまうと、将来的に必要な保障が得られず後悔する可能性も。また、団信だけでなく、医療保険や収入保障などとの兼ね合いを踏まえる必要もあるため、自力で最適解を導くのは簡単ではありません。

迷ったときは、住宅ローンに強いFPに相談するのが安心です。マネーキャリアでは、団信の種類ごとの比較はもちろん、他の保険や将来の支出も見据えたトータルな提案が可能です。

【まとめ】がん団信と全疾病団信どっちを選ぶかは個人の状況に応じた比較が必須

がん団信は、がんという特定のリスクに備えるピンポイント型の保障。全疾病団信は、より幅広い病気やケガに対応する総合型の保障です。

一見すると、カバー範囲が広い全疾病団信が優れているように思えますが、保険料や審査基準、保障の重複といった点で慎重な判断が必要です。また、親族の病歴や現在の健康状態によって、加入できる団信が制限されるケースもあるため注意しましょう。

同じ団信の特約でも、金融機関ごとに商品内容が大きく異なります。団信を決めたあとは原則変更ができないため、契約前にしっかりと比較・検討することが大切です。

少しでもわからないこと、迷うことがあれば、早めにFPに相談し「自分に本当に必要な保障」を一緒に考えていきましょう。

最初は金利が安い普通の団信を勧められましたが、がん家系であることから不安に思い、最終的にがん団信にしました。少しでも住宅ローンの不安を消したかったのでよかったと思っています。

。これにより万が一がんになり働けなくなっても住宅ローンが完済できるので安心です。